Revista Latina de Comunicación Social. ISSN 1138-5820 / No. 82 1-19.

El acceso al mercado de trabajo en la sociedad digital. Uso y valoración de los portales de empleo en Internet

Access to the labour market in the digital society. The use and assessment of employment websites

Manuel Martínez-Nicolás

Universidad Rey Juan Carlos. España.

manuel.martinez.nicolas@urjc.es

Beatriz Catalina-García

Universidad Rey Juan Carlos. España.

María del Carmen García-Galera

Universidad Rey Juan Carlos. España.

![]()

RESUMEN

Introducción: La irrupción de las redes sociales y de los portales de empleo en Internet ha modificado las estrategias de acceso al mercado laboral. Aunque las vías tradicionales (empresas de recursos humanos, servicios públicos de empleo, páginas web corporativas, contactos personales, etc.) continúen siendo opciones perfectamente vigentes, la evidencia disponible indica que los nuevos canales digitales, y especialmente las plataformas especializadas en la publicación de ofertas de trabajo, son un recurso preferente para los empleadores y para los demandantes de empleo. Metodología: En este trabajo se analizan los métodos utilizados por la población adulta española para la búsqueda de empleo, incidiendo específicamente en el uso y la valoración que hacen de los portales digitales. Para ello se diseñó una encuesta a una muestra representativa (N=673) de la población de entre 25 y 54 años residente en la Comunidad de Madrid. Resultados: En torno al 70% de los encuestados obtuvo en alguna ocasión un puesto de trabajo a través de ofertas difundidas en estos portales, confirmando la hipótesis del recurso generalizado a estas plataformas para buscar y encontrar un empleo. Discusión y conclusiones: Los resultados no permiten sostener la existencia de brechas de género o generacionales en el uso, éxito laboral obtenido y valoración de los portales digitales, pero sí una significativa brecha educativa, probablemente vinculada a deficiencias en la alfabetización digital de la población con menor nivel de estudios.

Palabras clave: mercado laboral; búsqueda de empleo; portales de empleo; alfabetización digital; brecha educativa; brecha generacional.

ABSTRACT

Introduction: The emergence of social networks and online job portals has changed the strategies for accessing the labour market. Although traditional channels continue to be perfectly valid options, such as job agencies, public employment services, corporate websites, personal contacts and others, current evidence suggests that the new digital channels, and specifically platforms that specialise in publishing job offers, are a preferred resource for employers and job seekers. Methodology: This paper analyses the methods used by Spanish adults in searching for employment, with special emphasis on the use and evaluation of digital job portals. To this end, a survey was designed for a representative sample of the population (N=673) between 25 and 54 years of age, who live in the Autonomous Region of Madrid. Results: Approximately 70% of those surveyed had at some point obtained employment through job offers posted on these portals, which confirms the hypothesis of widespread use of these platforms in searching for and finding work. Discussion and conclusions: The results confirm that there is no gender divide nor generation gap with regard to the use of these sites, success in obtaining a job, or the appraisal of digital job portals. Nevertheless, a significant education gap exists, which is probably linked to the lack of digital literacy among the population with low educational levels.

Keywords: Labour market; employment search; job portals; digital literacy; education gap; generation gap.

1. INTRODUCCIÓN

Aunque el concepto de empleabilidad ha sido utilizado en contextos y con significados diversos (McQuaid y Lindsay, 2005), hay acuerdo en que estar en disposición de acceder a un empleo es una situación crucial en la vida de los ciudadanos (Peeters et al., 2019). Las definiciones de empleabilidad coinciden en entender por tal la percepción que tienen las personas sobre su capacidad para conseguir y mantener un trabajo remunerado a lo largo de su trayectoria laboral (Hillage y Pollard, 1998; Harvey, 2001; Fugate et al., 2004; Bridgstock, 2009; Cole y Tibby, 2013). El concepto haría referencia, por tanto, a un conjunto de logros (conocimientos técnicos, habilidades profesionales y atributos personales) que hacen que las personas tengan más probabilidades de obtener, conservar o cambiar de empleo (Salvetti et al. 2015). Aunque no es discutible que el éxito laboral esté vinculado al nivel de formación de los individuos, las habilidades necesarias para la propia búsqueda de empleo no son irrelevantes. En muchas ocasiones, el conocimiento y uso efectivo de métodos o estrategias para buscar trabajo condicionan también las oportunidades laborales que se tengan (Fernández-Sánchez et al., 2014; Fernández-Izquierdo et al., 2018).

La digitalización ha agregado algo más de complejidad a esta situación. Por una parte, ha dotado de cierta fluidez a los procesos de búsqueda de empleo con la irrupción de herramientas digitales específicas para este propósito. De manera destacada, los portales especializados en la publicación de ofertas de trabajo, pero también otros dispositivos no específicos, aunque utilizados también con esta finalidad, como las redes sociales. A medida que las empresas y los demandantes de empleo tienden a relacionarse en este entorno, las posibilidades de éxito laboral de los individuos van exigiéndoles disponer de un nivel de alfabetización digital óptimo. La búsqueda de empleo en la sociedad digital requeriría, por tanto, de un acervo de habilidades y prácticas específicas cada vez más necesarias para cualquiera que aspire a un puesto de trabajo, o a una mejora del que tenga.

Con el propósito de explorar esta situación, se diseñó una encuesta a una muestra representativa de la población adulta (entre 25 y 54 años) residente en la Comunidad de Madrid (N=673) para analizar las vías por las que se accede en la actualidad al mercado laboral, los factores que pudieran influir en las estrategias de búsqueda de empleo por parte de distintos sectores de la población, y el grado de uso, implicación y utilidad que perciben en relación con los portales especializados en Internet.

1.1. El acceso al mercado de trabajo en la sociedad digital

La expansión de las redes sociales y de las plataformas digitales especializadas ha afectado a la práctica de la búsqueda de empleo, facilitando o complementando las vías tradicionales para acceder al mercado de trabajo (Pais y Gandini, 2015). Si tradicionalmente las relaciones personales eran fundamentales para este propósito, con la transformación digital parece también necesario estar presente en las plataformas de empleo en Internet. La puesta en marcha de portales como LinkedIn o Infojobs, o las propias redes sociales (Facebook, Twitter, etc.), han permitido a los individuos incrementar las oportunidades para su empleabilidad creando perfiles profesionales y generando redes de contacto con otras personas (Boyd y Ellison, 2007). El uso frecuente de las redes sociales está asociado también con la denominada reconexión relacional (es decir, volver a relacionarse con otras personas después de un período prolongado sin contacto), lo que permite ampliar el capital social de los individuos y las oportunidades cuando se está buscando empleo (Ramirez et al., 2017).

Wanberg et al. (2020) señalan diferencias importantes entre los agentes tradicionales que pueden intervenir en los procesos de búsqueda de empleo, como los familiares y amigos (vínculos fuertes), y los medios digitales (vínculos débiles). Así, el uso de estos últimos probablemente genera más ofertas de trabajo y entrevistas con potenciales empleadores, pero son la familia y las amistades (relaciones personales) las que procurarían un mayor número de oportunidades laborales con expectativas de éxito (Barbulescu, 2015; Obukhova, 2012). Actualizando estos trabajos, Garg y Telang (2018) observaron también que los vínculos débiles (digitales) tenían un efecto pequeño en las oportunidades laborales, mientras que los vínculos fuertes (personales) generaban más ofertas y entrevistas de trabajo para quienes buscaban un empleo.

No obstante, las plataformas en Internet especializadas se han convertido en el procedimiento habitual para construir redes virtuales y personales en el ámbito profesional (Peterson y Dover, 2014). El uso de estas plataformas permite interactuar con otras personas y entablar relaciones que pueden acabar generando oportunidades laborales. Entre sus ventajas, Kuhn y Skuterud (2004) destacan que son relativamente económicas y suponen un ahorro de tiempo respecto a los métodos tradicionales. De hecho, Dillahunt et al. (2021) consideran que los portales en Internet son ahora tan provechosos para la búsqueda de empleo como las propias amistades o los contactos profesionales offline. Gasparėnienė et al. (2021) sostienen incluso que estas plataformas han sustituido totalmente a las formas tradicionales de búsqueda de empleo, y que portales como LinkedIn han abierto la puerta a currículums interactivos donde las cartas de recomendación tradicionales carecen ya de sentido. En esta misma línea, Oncina y Pérez-García (2020) consideran que no usar Internet hoy en día para buscar trabajo, o no saber hacerlo de forma adecuada, son dos de las principales barreras para acceder al mercado laboral, y pueden incluso llegar a convertirse en un factor de exclusión laboral.

1.2. El éxito digital en la búsqueda de empleo

En cualquier caso, no disponemos aún de evidencia suficiente sobre el peso específico de los portales en Internet en la búsqueda de empleo, ni de los factores que condicionen o tengan incidencia en lo que podríamos denominar éxito digital en la obtención de un puesto de trabajo. El informe Talento conectado (Infoempleo, 2019) revela que la primera opción a la que recurren quienes están en búsqueda activa de trabajo son los portales en Internet, consultados por el 98% de los encuestados. Le siguen las páginas web corporativas (95%), las empresas de selección de personal (93%), los contactos personales (93%), y, a mucha distancia, las redes sociales (23%). De hecho, según datos del Instituto Nacional de Estadística, 628.000 personas habrían encontrado un puesto de trabajo en España a lo largo de 2019 a través de Internet, de las que la mitad tenían entre 16 y 34 años (González-de-Molina, 2019).

No obstante, el uso y éxito laboral que deparan los nuevos canales digitales estaría condicionado por diversos factores, fundamentalmente sociodemográficos. Dillahunt et al. (2021) analizaron la situación de una muestra de personas que buscaban activamente empleo (N=768) y observaron que existía cierta correlación entre determinadas características de los individuos (ingresos, sexo, años de educación, e incluso la pertenencia étnica) y el uso de las plataformas en línea especializadas. Así, las personas con ingresos más altos que buscaban empleo en los portales digitales tenían más probabilidades de recibir devoluciones de llamadas que aquellas con ingresos más bajos. Mowbray y Hall (2020) analizaron el papel de las redes sociales en la búsqueda de empleo por parte de los jóvenes. Facebook y Twitter, y el portal LinkedIn, eran los medios más populares para este propósito, y el tipo de trabajo buscado influía en el comportamiento de los usuarios. Por su parte, el barómetro de Eurostat (2019) indica que el 29% de los jóvenes europeos (entre 16 y 29 años) utilizaron Internet para buscar un trabajo o para responder a alguna oferta de empleo, mientras que solo el 16% de los adultos lo había hecho con esta finalidad. Los países nórdicos se situaban entre los más destacados, con Finlandia a la cabeza, en donde más del 50% de los jóvenes utilizan el entorno digital para buscar un trabajo. España ocupaba la posición novena, con un 33% de población joven y un 18% de la adulta que usan Internet con este propósito.

Michavila et al. (2016) analizaron los métodos utilizados para buscar un empleo por parte de los titulados universitarios en España, y observaron que casi la mitad de ellos (el 47,9%) recurrieron a los contactos personales directos, pero una proporción similar (el 45,7%) lo hizo respondiendo a ofertas conocidas a través de portales especializados. Además, los egresados recurrían más a las webs corporativas y a las redes sociales que a procedimientos más tradicionales, como las empresas de trabajo temporal, las empresas de selección de personal o la respuesta a anuncios de prensa. Coincidiendo con lo señalado por otros estudios, la búsqueda de empleo en los medios digitales no sería una vía alternativa, sino complementaria a las más tradicionales (Karácsony et al., 2020).

En cualquier caso, no es necesario estar fuera del mercado de trabajo y buscando empleo para tener perfiles laborales (trayectoria, formación, etc.) en los medios digitales. Un estudio reciente del portal especializado Infojobs (2022) revela que el 60% de los empleados tiene una cuenta profesional en estos medios. El 40% dispondría de un perfil en LinkedIn, y, a distancia, se situaría el uso de las redes sociales con este propósito: Facebook (26%), Instagram (21%) y Twitter (14%). Destaca, en particular, al alta presencia de las personas más jóvenes (entre 16 y 24 años) en canales no directamente asociados al entorno laboral, como Instagram, utilizada por el 37%, Twitter (21%), YouTube (16%), e incluso TikTok (18%). En contraposición, los encuestados de más edad y con mayor experiencia en el mundo laboral, entre 55 y 65 años, son quienes menos recurren a redes sociales y portales en Internet, y, de hecho, algo más de la mitad admite no tener perfiles laborales en estos medios.

2. OBJETIVOS

En este trabajo se analizan las estrategias que utiliza la población adulta española para buscar y encontrar un empleo remunerado, partiendo de la hipótesis de que los portales especializados en la publicación de ofertas de trabajo serán el medio preferente para acceder al mercado laboral, dada la generalización de la alfabetización digital entre la población española, la disponibilidad de múltiples plataformas especializadas y el extendido recurso a ellas por parte de empleadores y demandantes de trabajo. En este marco general, planteamos responder a las siguientes preguntas de investigación:

P1. ¿Qué medios utiliza la población adulta española para buscar empleo?

P2. ¿En qué medida la población adulta española percibe los portales en Internet como un recurso eficaz para buscar y encontrar un empleo?

P3. ¿Qué grado de implicación, confianza o expectativas en relación con estos tienen quienes insertan en estas plataformas información personal de interés laboral (formación, experiencia, perfil profesional, etc.)

P4. Al margen de esa implicación, ¿qué valoración hacen los individuos registrados sobre la utilidad de estas plataformas para obtener un puesto de trabajo?

P5. ¿Se observan en la población objeto de estudio comportamientos diferentes en estos parámetros (vías de acceso al mercado de trabajo, implicación en portales de empleo, valoración de su utilidad, etc.) en función de variables sociodemográficas (sexo, edad y nivel de estudios) y laborales (años de experiencia laboral)?

3. METODOLOGÍA

Para responder a estas cuestiones, se realizó una encuesta con la que se obtuvieron datos de 673 personas residentes en la Comunidad de Madrid y de edades comprendidas entre los 25 y los 54 años. Se diseñó una muestra probabilística estratificada con selección aleatoria de las unidades muestrales finales. El error para el conjunto de la muestra es de ± 2,67%, para un intervalo de confianza del 95%.

El rango de edad de 25 a 54 años es el que consideramos en este trabajo población adulta, cuya definición permitió recabar información de aquellos individuos que ya hubieran finalizado sus estudios en el ámbito de la educación superior. A efectos analíticos, esta población fue segmentada en tres categorías: entre 25 y 34 años (trabajadores jóvenes), entre 35 y 44 (trabajadores de mediana edad) y entre 45 y 54 (trabajadores veteranos). Aunque no coincidan exactamente, esas tres categorías pueden asociarse a las generaciones poblacionales identificadas como millennials, generación X y boomers (Díaz-Sarmiento et al., 2017), a las que usualmente se recurre en los trabajos sobre alfabetización digital (Vasilescu et al., 2020; Salamanca y Sagredo, 2022).

El cuestionario fue administrado por Internet, utilizando los servicios de la empresa demoscópica 40dB. Entre las ventajas de la encuestas en línea, Evans y Mathur (2018) señalan la eficiencia en la recogida de la información (rapidez, adecuación para el tratamiento estadístico, etc.), la facilidad en la conformación de las muestras o el incremento de la tasa de respuesta, además, obviamente, de la reducción de los costes para obtener una muestra representativa. Para determinar el grado de dependencia de las variables relativas al uso y valoración de los portales en Internet con respecto a las variables independientes sexo, edad, nivel de estudios y experiencia laboral, se aplicó la prueba estadística no paramétrica de chi-cuadrado de Pearson (χ2) con un valor de 0,05.

Las características de su mercado de trabajo y el recurso a Internet por motivos específicamente laborales justifican la pertinencia de observar el uso y la valoración de los portales digitales de empleo en la Comunidad de Madrid. Beneficiaria del denominado “efecto de capitalidad” ejercido por la ciudad de Madrid, Pérez y Reig (2020, p. 7) consideran que la Comunidad de Madrid se habría configurado en las últimas décadas como “motor del crecimiento del conjunto del país [España], puerta de entrada de relevantes conexiones con el exterior en muchos ámbitos ˗económicos, tecnológicos y en general de nuevos conocimientos˗, y como un mercado de alto poder adquisitivo en continua expansión”. La Comunidad de Madrid es la región española con una mayor concentración de empresas públicas y privadas, lo que explicaría el dinamismo del mercado laboral madrileño. La comunidad registró en 2022 una tasa de actividad (porcentaje de la población entre 16 y 54 años laboralmente activa) de casi el 80%, la mayor entre las regiones españolas, y una tasa de empleo (porcentaje de la población en edad de trabajar efectivamente empleada) de cerca del 60%, solo unas décimas por detrás de Baleares (Serrano et al., 2023, pp. 28-29).

Por lo que hace la penetración y uso de Internet, más del 95% de la población española fue usuaria habitual (en los últimos tres meses) de productos y servicios en la red en 2023 (INE, 2024), sin diferencias apreciables en los porcentajes con respecto a la población total en las distintas comunidades y ciudades autónomas españolas, oscilando entre el 99,3% de la ciudad de Melilla y el 90,9% de la región de Extremadura (Statista, 2024). En consecuencia, el indicador más fiable para el propósito de este trabajo sería el del uso específicamente laboral de Internet. Los datos al respecto son un tanto imprecisos, pero apuntan a que Madrid y Cataluña son las regiones españolas que registran un mayor número de perfiles en las redes sociales profesionales (Infojobs, 2022). Las tendencias sobre el uso y valoración de los portales de empleo que puedan observarse en la Comunidad de Madrid serían, por tanto, representativas de los mercados de trabajo regionales en España con un desarrollo similar (especialmente, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana), e indicativos del comportamiento que pudiera darse en la evolución del resto de esos mercados laborales.

4. RESULTADOS

4.1. Vías de acceso al mercado laboral

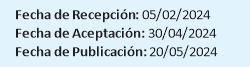

Las vías para tener conocimiento de ofertas de empleo y obtener un puesto de trabajo son variadísimas (hasta diez opciones incluye la categoría de “otros” en la figura 1), pero la mayoría de la población encuestada accedió al mercado laboral bien a través de los anuncios publicados en los portales en Internet (Infojobs, LinkedIn, Infoempleo y Buscojobs, principalmente), bien de sus redes de relación social (familiares, amigos, conocidos, etc.). Preguntados por el modo en que habían conseguido su último empleo, cerca del 40% de los encuestados (N=628) dijo haberlo hecho respondiendo a ofertas encontradas en estas plataformas, pero la cuarta parte se sirvió de contactos personales. Las relaciones sociales son, por tanto, un recurso todavía muy efectivo para acceder a un puesto de trabajo en el mercado laboral español.

Figura 1: Vías de acceso al último empleo (%).

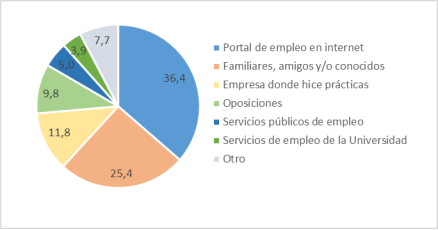

El uso de los portales en Internet y los contactos personales habrían permitido obtener su último empleo a algo más del 60% de los encuestados. Las diferencias en el recurso a unos u otros no son significativas en función del sexo (χ2 = 0,085), pero sí en función de la edad (χ2 = 0,013) y el nivel de estudios (χ2 =0,001); y en menor medida, de los años de experiencia en el mercado de trabajo (χ2 = 0,004) (véase la figura 2).

Figura 2: Acceso al último empleo según edad, nivel de estudios y experiencia laboral (%).

Fuente: Elaboración propia.

Como decimos, la edad marca ligeras diferencias, y debe analizarse juntamente con las que genera la experiencia laboral, teniendo en cuenta que, por lo general, a mayor edad, mayor probabilidad de permanencia en el mercado de trabajo. Observamos que a medida que se incrementa la edad disminuye el porcentaje de quienes han obtenido su último empleo mediante ofertas difundidas en portales en Internet y, prácticamente en la misma proporción, aumenta el de quienes lo han hecho recurriendo a contactos personales.

De entrada, cabría atribuir este comportamiento a una supuesta brecha generacional en la alfabetización digital de la población, de manera que los sectores más jóvenes (los millennials y la generación X) tendrían una mayor disposición, o competencia, o confianza en el uso de Internet para relacionarse con el mundo, y también para buscar y encontrar empleo. No obstante, si atendemos a los años de permanencia en el mercado de trabajo, observamos que, paradójicamente, cuanto mayor es la experiencia laboral, mayor es también el porcentaje de quienes accedieron a su último empleo a través de ofertas en Internet y menor el recurso a los contactos personales.

Más del 40% de quienes llevan en el mercado laboral solo entre 1 y 2 años, y casi el 30% de los que llevan entre 2 y 4 años, obtuvieron su último empleo a través de contactos (familiares, amigos, conocidos, etc.), unos porcentajes que disminuyen al 24% entre quienes tienen una mayor trayectoria (más de 4 años). Es posible, por tanto, que disponer de una buena red de relaciones sociales siga siendo el mecanismo más efectivo para obtener el primer o los primeros empleos, y que se recurra a las ofertas en Internet a medida que se ha logrado una cierta permanencia o estabilidad laboral, bien buscando una mejora en las condiciones de trabajo, una mayor adecuación al perfil profesional, o simplemente cuando se busca cambiar de empleo.

Si atendemos al efecto del nivel de estudios, podemos observar (figura 2) que la mayor dependencia de los contactos personales corresponde a los encuestados con solo estudios primarios, entre los que más del 40% obtuvieron su último empleo recurriendo a estos contactos. Ese porcentaje disminuye algo (en torno al 35%) entre la población con estudios secundarios, y se reduce por debajo del 20% entre quienes tienen estudios superiores. No habría que descartar, por tanto, el impacto que las diferencias en la alfabetización digital pudieran estar teniendo en las estrategias de búsqueda de empleo, aunque cabría atribuirla no a una brecha generacional, sino a una brecha educativa (entre niveles distintos de formación reglada), que colocaría en desventaja a la población con menos recursos educativos a la hora de aprovechar el entorno digital para buscar y encontrar un puesto de trabajo.

4.2. Uso de los portales digitales de empleo

Independientemente del éxito que se haya tenido en encontrar un empleo por esta vía, la confianza o la expectativa de que las plataformas en Internet son un recurso eficaz para ese propósito parecen ampliamente extendidas entre la población adulta. Un porcentaje muy alto de los encuestados (el 82,5%) dice estar registrado en alguno de estos portales, preferentemente en Infojobs (el 62,5%) y en LinkedIn (52,9%). No se advierten diferencias entre mujeres y hombres en este comportamiento, con valores de χ2 muy superiores a 0,05 (el 82,5% de las mujeres y el 82,4% de los hombres estarían registrados en algún portal), y tampoco entre sectores de la población con distinto nivel de estudios (figura 3). Los resultados indican, por tanto, que no existiría una significativa brecha educativa en cuanto a la confianza o la expectativa de encontrar un empleo por medio de estos portales, aunque aparentemente sí una brecha generacional (χ2=0,001), asociada en buena medida a los años de experiencia laboral (χ2=0,015).

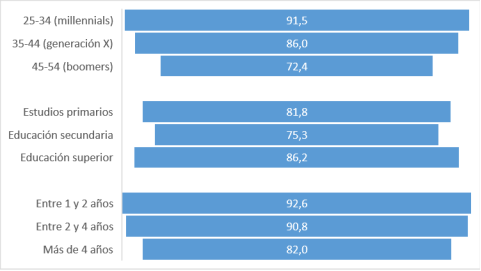

Figura 3: Población registrada en algún portal según edad, nivel de estudios y experiencia laboral (%).

Fuente: Elaboración propia.

En efecto, el porcentaje de los registrados en algún portal entre los grupos de menor edad (en torno al 90% de los millennials y de la generación X) se sitúa muy por encima de quienes lo están entre los de mayor edad (algo más del 70% de los boomers). Pero tampoco esto indicaría necesariamente la existencia de una brecha generacional en cuanto a competencias y actitudes con respecto al entorno digital, ya que esas diferencias podrían deberse al menor incentivo que tendría la población de mayor edad para registrarse en portales de empleo, presumiblemente por disfrutar de una mayor estabilización en el mercado de trabajo (en condiciones laborales y en adecuación al perfil profesional) y, por tanto, con menos expectativas y menor necesidad de cambiar a un nuevo empleo.

Con alguna variación, este mismo patrón se observa en el éxito de la población adulta para acceder al mercado laboral a través de ofertas publicadas en estos portales. Aunque el porcentaje de quienes han obtenido su último empleo por esta vía sea de en torno al 40%, solo el 31,8% dice no haber encontrado nunca trabajo a través de estas plataformas. Es decir, en torno a dos tercios de los encuestados (casi el 70%) habría conseguido un empleo en alguna ocasión mediante ofertas en Internet, sin que haya diferencias significativas entre mujeres y hombres (68,3% y 68,1%, respectivamente; χ2=0,07). En cuanto a la edad y la experiencia laboral, aunque los coeficientes estadísticos indican una ligera variación, los datos porcentuales inducen a pensar que esas diferencias serían solo circunstanciales, como argumentaremos seguidamente. La brecha educativa, en cambio, sí parece confirmarse como un factor con influencia en el aprovechamiento de los portales en Internet para encontrar un trabajo (χ2=0,04).

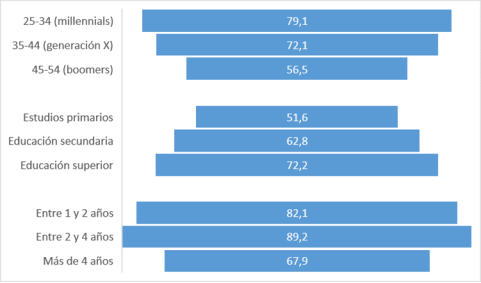

Figura 4: Acceso a un empleo en alguna ocasión a través de portales en Internet, según edad, nivel de estudios y experiencia laboral (%).

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse (figura 4), la distribución de los porcentajes de quienes han conseguido alguna vez un empleo a través de portales muestra un patrón similar entre los distintos grupos de edad y de experiencia laboral. En ambos casos, los encuestados de los sectores más jóvenes (millennials y miembros de la generación X) y con menos años en el mercado de trabajo (entre 1 y 2, y entre 2 y 4) registran proporciones análogas y distanciadas de las registradas entre los de mayor edad (boomers) y experiencia laboral (más de 4 años). Como ya se ha argumentado, las diferencias entre grupos de edad no indicarían necesariamente la existencia de una brecha generacional en la alfabetización digital, pudiendo ser debidas a factores circunstanciales (la propia existencia de estos canales, la extensión de su utilización por los empleadores o la mejora de la usabilidad para quienes buscan trabajo) que habrían favorecido las oportunidades de encontrar un empleo por esta vía en las generaciones más jóvenes. Lo mismo cabe decir de las diferencias observadas en función de la experiencia laboral, un factor en buena medida asociado a la edad.

El nivel de estudios sí parece, en cambio, una variable de fuerte impacto sobre la posibilidad de haber conseguido empleo en alguna ocasión recurriendo al entorno digital. A medida que se incrementa el nivel de estudios de los encuestados, el porcentaje de éxito laboral con ofertas conocidas por estas plataformas aumenta a un ritmo del 10% conforme se asciende en la escala de formación. Poco más de la mitad de los que solo tienen estudios primarios consiguieron trabajo por esta vía alguna vez en su trayectoria laboral, pero son más del 60% y del 70%, respectivamente, de quienes tienen educación secundaria y educación superior. Este resultado es coherente con el obtenido en relación con la vía de acceso al último empleo (figura 2), y reforzaría, por tanto, la posibilidad de que exista una brecha educativa en el aprovechamiento laboral de los nuevos canales digitales.

4.3. Implicación con los portales digitales de empleo

Estar registrado en una o varias plataformas digitales es solo una condición necesaria para acceder a un puesto de trabajo recurriendo a las ofertas que publican. Pero el éxito laboral que pueda obtenerse depende también del grado de implicación, o de confianza, en estos portales, indicado, entre otros comportamientos, por la frecuencia con la que son consultados y por la frecuencia con la que quienes buscan empleo actualizan la información personal (formación, trayectoria laboral, intereses, etc.) en los perfiles que mantienen en esas plataformas.

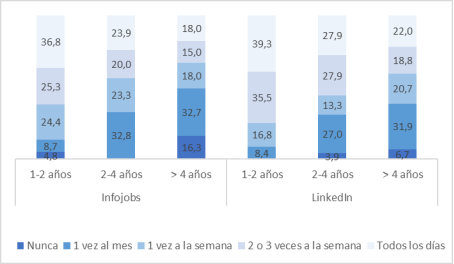

En referencia solo a los dos portales con mayor porcentaje de registros (Infojobs y LinkedIn), los usuarios tienen una alta confianza o expectativa de que podrán encontrar ahí alguna oferta de trabajo atractiva. Entendiendo que una frecuencia de consulta alta sería hacerlo al menos una vez a la semana, el porcentaje medio de encuestados (N=590) que revisa estos dos portales con esa frecuencia es de casi el 60% (el 55,7% de los registrados en Infojobs, y el 63,2% de quienes lo están en LinkedIn). Ese grado de implicación no muestra diferencias en función del sexo y la edad (χ2 >0,05), pero sí del nivel de estudios (χ2=0,048) y, sobre todo, de los años de experiencia laboral (χ2=0,017) (figura 5). Con ligeras diferencias entre portales, a medida que se incrementan los años de experiencia disminuye la frecuencia de consulta de estas plataformas. Ciertamente, el comportamiento contrario hubiese sido anómalo, ya que cuanto más reciente sea el ingreso en el mercado de trabajo (personas con entre 1 y 2 años), más probable es la búsqueda de nuevas oportunidades laborales y más probable, en consecuencia, la consulta frecuente de las ofertas de trabajo en estas plataformas.

Figura 5: Frecuencia de consulta de las ofertas de trabajo en portales, según la experiencia laboral (%).

Fuente: Elaboración propia.

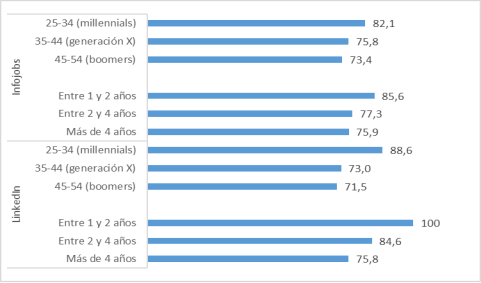

Más relevante que la mera consulta es la frecuencia con la que los usuarios actualizan la información de interés laboral en sus perfiles personales. Los encuestados pudieron posicionarse en tres posibles respuestas (“Cuando tengo algo nuevo que incluir”, “De vez en cuando” y “No suelo actualizarlo”). Los datos relativos a las dos primeras indican que en torno al 75% de los encuestados se muestran activos y actualizan regularmente su perfil laboral, sin que se constaten diferencias significativas en función del sexo (un porcentaje medio para Infojobs y LinkedIn del 74,9% entre las mujeres; y del 78,9 entre los hombres) ni del nivel de estudios (un porcentaje medio del 74,6% entre quienes tienen estudios primarios; del 73,3% entre aquellos con educación secundaria; y del 77,6% entre los que tienen educación superior), pero sí son estadísticamente significativas las diferencias en función de la edad (χ2=0,008) y de los años de experiencia laboral (χ2=0,002 ) (figura 6).

Figura 6: Frecuencia de actualización del perfil laboral en portales, según edad y experiencia laboral (%).

Fuente: Elaboración propia.

Como sucede con la frecuencia de consulta, también son los sectores de la población con menos años de experiencia laboral (aquí más claramente asociada a la variable edad) quienes en un mayor porcentaje actualizan regularmente su perfil. La actitud más proactiva de la generación más joven (millennials) en mantener actualizada esa información (entre 10 y 20 puntos, según el portal, por encima del porcentaje de los de la generación de los boomers) no tendría que ver, tampoco aquí, con una supuesta mayor competencia o disposición al uso de estas herramientas digitales que las de la población más veterana. Podría deberse, insistimos, al factor meramente circunstancial de encontrarse en una situación personal en la que acceder al mercado de trabajo es una prioridad vital, y eso pasaría, entre otras muchas cosas, por una implicación activa en mostrarse de la mejor manera en el escaparate laboral que son los portales de empleo en Internet.

4.4. Valoración de la utilidad de los portales digitales de empleo

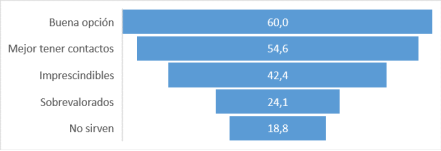

Los altos porcentajes de la población adulta española que está registrada en portales de empleo (más del 80% de los encuestados), que ha encontrado trabajo en alguna ocasión por esta vía (casi el 70%), que consulta habitualmente las ofertas publicadas (cerca del 60% al menos una vez a la semana) y que mantiene actualizado su perfil laboral (en torno al 75%); toda esta casuística, decimos, indicaría que las plataformas digitales se han convertido en un recurso no solo habitual, sino también muy eficiente, en las estrategias de búsqueda de empleo para prácticamente todos los sectores de la población. Un dato adicional en este sentido es la valoración general que hacen los encuestados sobre la utilidad que tienen para encontrar un trabajo (figura 7). El 60% considera que son “un buen lugar para darme a conocer y publicar mi currículum” (una “buena opción”), y más de un 40% opina que son “imprescindibles para encontrar un trabajo actualmente”. Pero aun así, más de la mitad de los encuestados piensa que “las ofertas más interesantes suelen llegar mediante contactos personales”. E incluso un nada despreciable 20% considera sin ambages que “en realidad no sirven para encontrar trabajo”.

Figura 7: Percepción de la utilidad de los portales en Internet para encontrar empleo (%).

Fuente: Elaboración propia.

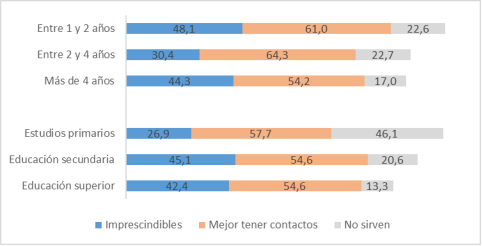

Para determinar la influencia de factores sociodemográficos o relativos a la experiencia laboral en la percepción de la utilidad de estos portales, se analizó específicamente la distribución de las respuestas a las tres opciones más contrapuestas: que estos portales son imprescindibles para encontrar un empleo, que no sirven para ese propósito o que es mejor tener contactos. No se observaron diferencias significativas según el sexo y la edad, con valores estadísticos superiores a 0,05 en los dos casos, pero sí en función de los años de experiencia laboral (con valores χ2 que oscilan entre 0,023 y 0,044) y del nivel de estudios (con valores χ2 en una horquilla entre 0,001 y 0,013) (figura 8).

Figura 8: Percepción de la utilidad de los portales, según experiencia laboral y nivel de estudios (%).

Fuente: Elaboración propia.

La percepción de la utilidad de los portales según la mayor o menor trayectoria laboral de los individuos puede parecer contradictorio. Los encuestados que menos tiempo llevan en el mercado de trabajo (entre 1 y 2 años) son quienes en una mayor proporción consideran que las plataformas digitales son imprescindibles, pero también quienes en un alto porcentaje (más del 60%) piensa que es mejor tener contactos personales, o directamente que no son útiles (más del 20%). Una pauta muy similar encontramos entre la población con una permanencia en el mercado laboral de entre 2 y 4 años, excepto por lo que hace a la percepción de que estos portales sean imprescindibles. Esta percepción contrasta con la del sector con mayor experiencia laboral (más de 4 años). Consideran que son imprescindibles en un porcentaje tan alto como el de los trabajadores más noveles, pero son quienes menos confiarían en los contactos personales (solo en torno al 50%), y los más reacios a pensar que no sirven para encontrar un empleo.

El hecho de que los sectores de la población con menor (entre 1 y 2 años) y mayor (más de 4 años) experiencia laboral sean quienes perciban en mayor medida que estos portales sean imprescindibles actualmente para encontrar un trabajo quizá esté indicando el papel que cumplirían estas plataformas en dos momentos concretos de la trayectoria laboral de los individuos: el ingreso en el mercado de trabajo para obtener el primer o los primeros empleos; y el cambio de puesto de puesto de trabajo (para mejorar las condiciones laborales o la adecuación al perfil profesional propio), o bien el reingreso tras la pérdida de un empleo. La primera es una situación característica de la población con menor historial laboral; la segunda, de quienes llevan ya algunos años de trayectoria. Esto permitiría entender también por qué esta población más veterana es justamente la que menos confiaría en los contactos personales (para cambiar de trabajo o bien reingresar al mercado laboral), y la más renuente a afirmar que estos portales no sirven para encontrar un empleo.

En cuanto a la influencia del nivel de estudios, los resultados son más diáfanos, y coherentes con los obtenidos de forma recurrente en este trabajo. Así, podemos observar (figura 8) que, salvo matices, la percepción de que los portales de empleo son imprescindibles, o bien de que no son útiles, se incrementa o decrece, respectivamente, conforme aumenta el nivel de estudios de los encuestados. Las personas con solo estudios primarios escasamente los consideran imprescindibles (solo la cuarta parte de este sector de la población), y prácticamente la mitad de ellos piensa que no sirven para encontrar empleo. Son también quienes en mayor medida esperarían más de los contactos personales (casi el 60%) que de las ofertas que puedan encontrar en Internet (en torno al 25%), un dato que apuntaría en la dirección de la brecha educativa ya detectada en relación con el aprovechamiento diferencial del entorno digital en función del nivel de estudios de los individuos.

En cualquier caso, la percepción de que para obtener un empleo es mejor disponer de contactos personales que recurrir a las ofertas en Internet es similar en los individuos con distinto nivel de estudios (apenas tres puntos de diferencia porcentual). En consecuencia, aunque el recurso a las ofertas de empleo publicadas en los portales digitales, por definición abiertas a la concurrencia de los candidatos interesados, esté ampliamente extendida entre la población adulta española, perviviría también ampliamente esa idea tradicional de que la mejor opción es contar con buenos contactos, que ahorrarían la incertidumbre de una competencia abierta a los méritos de cada cual (formación, experiencia profesional, adecuación a las tareas demandadas, etc.).

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En este trabajo hemos analizado los métodos o estrategias que utiliza la población adulta española para acceder al mercado laboral, atendiendo específicamente al uso y valoración que hacen de los portales de empleo en Internet, a partir de una muestra de personas residentes en la Comunidad de Madrid. Los resultados confirman la hipótesis de que estas plataformas son el medio preferente en la actualidad para encontrar un empleo. Cerca del 70% de los encuestados indicaron que en alguna ocasión a lo largo de su trayectoria laboral habían conseguido un puesto de trabajo a través de estos portales digitales; y el 40% obtuvo su último empleo por esta vía.

Estos resultados coinciden con los de investigaciones precedentes sobre el predominio de Internet (portales especializados, y también las redes sociales) en los procesos de búsqueda y obtención de un empleo, aunque el método tradicional de los contactos personales seguiría siendo una forma usual de acceder al mercado laboral (Obukhova, 2012; Barbulescu, 2015; Garg y Telang, 2018). De hecho, al margen del recurso que se haga a las relaciones sociales para conseguir un empleo (en este trabajo, en torno al 25% en referencia al último empleo), más de la mitad de los encuestados considera que a la hora de acceder al mercado laboral “lo mejor” es tener contactos personales. Se ha observado un amplio consenso al respecto entre la población adulta encuestada, independientemente de factores sociodemográficos (sexo, edad y nivel de estudios) y relativos a la experiencia laboral (número de años en el mercado de trabajo).

Es particularmente significativo que la importancia concedida a los contactos personales sea tan uniforme entre sectores de la población con diferentes niveles de estudios. Aunque el recurso, o la necesidad, de estos contactos aumenta conforme decrece el nivel de formación reglada (en torno al 43% de los encuestados con solo estudios primarios obtuvo de ese modo su último empleo, frente al 18% de los que tienen estudios superiores), la consideración de que esta vía es “la mejor” para conseguir un trabajo es extremadamente homogénea, con una diferencia de apenas tres puntos porcentuales entre la población con estudios primarios (57,7%) y quienes alcanzaron los niveles secundario y superior (54,6% en ambos casos). Esta alta valoración del capital relacional para obtener un rédito laboral no sería una anomalía atribuible a las particulares características culturales de una determinada sociedad (la española, en este caso), sino un recurso generalizado, como demuestra en particular el trabajo de Pais y Gandini (2015).

El comportamiento de los indicadores sobre éxito laboral, compromiso y confianza de la población adulta en relación con los portales de empleo no permiten sostener la existencia de brechas de género y generacional en el recurso a estas herramientas. Por lo que hace a la primera, los resultados de este trabajo coincidirían con los obtenidos por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) en un estudio reciente sobre el nivel de competencias digitales globales de la población española, solo muy ligeramente superiores en los hombres con respecto a las mujeres (por ejemplo, tendría competencias digitales básicas el 26,3% de la población masculina frente al 25,6% de la femenina, y competencias avanzadas el 39,4% frente al 37%, respectivamente) (ONTSI, 2023, p. 17). Este mismo informe advierte, en cambio, de diferencias significativas en función de la edad. El 80% de la población entre 25 y 34 años (millennials, en este trabajo) acreditarían competencias digitales básicas o avanzadas, un porcentaje que va decreciendo conforme se incrementa la edad, del 75% en el grupo de 35 a 44 años (generación X), y del 66% en el de 45 a 54 (boomers) (ONTSI, 2023, p. 19).

No obstante, las diferencias en el uso y valoración de las plataformas de empleo observadas en este trabajo en relación con estos distintos grupos de edad no necesariamente se explicarían por un mayor o menor nivel de alfabetización digital entre los trabajadores más jóvenes y los más veteranos, sino que podrían ser debidas a las diversas situaciones vitales de unos y otros. El hecho de que accediesen al mercado de trabajo antes de que la digitalización irrumpiese en los procesos de búsqueda de empleo, o la mayor y mejor estabilización laboral de las personas de mayor edad (años de experiencia y adecuación del puesto de trabajo al perfil profesional) podrían explicar también el menor recurso y dependencia de las ofertas en Internet por parte de la población de mayor edad. Los resultados obtenidos por Dillahunt et al. (2021, p. 10) sobre la influencia de estos dos factores (sexo y edad) en el uso de herramientas en Internet para la búsqueda de empleo en Estados Unidos tampoco son concluyentes al respecto, limitándose a señalar que “los hombres y los adultos más jóvenes tienden a utilizar las plataformas digitales más a menudo en general”.

Dillahunt et al. (2021, p. 10) sí advierten, en cambio, un impacto diferencial del nivel de ingresos y de educación formal, que estarían “fuertemente correlacionados con la frecuencia en el uso de las plataformas digitales para buscar empleo”, mayor entre las personas con más ingresos y formación, factores que suelen ir vinculados. En esta misma línea, buena parte de los indicadores manejados en este trabajo ofrecen evidencia de una brecha educativa en el uso y valoración de la utilidad de estas herramientas para buscar trabajo. Las personas encuestadas con menor nivel educativo (solo estudios primarios) son las que menos éxito han tenido a lo largo de su trayectoria laboral en encontrar un empleo por medio de los portales en Internet, y las que tienden en mayor medida a dudar de su utilidad para este propósito.

Es posible que las ofertas difundidas en estas plataformas procedan preferentemente de sectores productivos que exijan niveles de formación medio o alto, lo que restringiría las posibilidades de la población con menor nivel de estudios para acceder al mercado laboral por esta vía. Tampoco cabe descartar que el carácter público de estas ofertas, abiertas a la libre concurrencia de solicitantes, reste opciones a la población con menores recursos educativos, que por esta razón serían más dependientes de los contactos personales.

Pero es posible también que esa brecha educativa esté indicando algunas deficiencias en la alfabetización digital de la población con menor nivel de estudios, como observa también el informe de la ONTSI (2023) sobre las competencias digitales de la población española. Junto con la edad, y muy por encima del resto de los factores sociodemográficos considerados (sexo, situación laboral y lugar de residencia), el nivel de estudios genera las máximas diferencias en la adquisición de competencias digitales básicas o avanzadas. El 85% de quienes tienen estudios superiores y el 73% con estudios secundarios acredita este nivel básico o avanzado de competencia digital, mientras que solo lo hace el 38% de las personas con solo estudios primarios o sin estudios, una distancia de 47 puntos entre grupos poblacionales con mayor y menor grado de alfabetización digital (ONTSI, 2023, p. 22).

Por lo que hace estrictamente al uso de los portales de empleo en Internet, en este trabajo se observa que el sector de la población con menor nivel de estudios mantiene perfiles profesionales en esos portales en una proporción similar a la de aquellos con mayor nivel educativo, por lo que, de entrada, no parecería plausible sostener que los bajos porcentajes de éxito laboral obtenido por esta vía, o la percepción de su escasa utilidad, estén relacionadas con un supuesto déficit de alfabetización digital. Pero tampoco puede descartarse. El éxito laboral que pudiera procurar el uso de los portales en Internet requiere no solo de estar presente en ellos, sino de disponer de habilidades de comunicación específicas para ese entorno (incluyendo, por ejemplo, el manejo de tecnologías audiovisuales) de las que, previsible y generalizadamente, carece la población con un menor nivel de estudios. En consecuencia, aunque tengan presencia digital, no estarían en condiciones de incrementar eficazmente por esa vía sus opciones de empleo.

El plan incluye entre sus objetivos “garantizar” la adquisición de competencias digitales avanzadas tanto en la población desempleada, para mejorar sus condiciones de empleabilidad, como en la ocupada, para que pueda estar en disposición de adaptarse a la transformación digital y la robotización de la economía (Gobierno de España, 2023, p. 5). Abordando un factor de empleabilidad básico, el de la capacidad para buscar trabajo utilizando los portales especializados en Internet, los resultados de este trabajo indican que la principal brecha que habría que cerrar en la alfabetización digital es la educativa. Una brecha que estaría dejando a la población con menor nivel de estudios en una situación de vulnerabilidad en un mercado de trabajo progresivamente digitalizado, incluso en el estadio básico de las estrategias de búsqueda de empleo.

6. REFERENCIAS

Barbulescu, R. (2015). The strength of many kinds of ties: unpacking the role of social contacts across stages of the job search process. Organization Science, 26(4), 1040-1058. https://doi.org/10.1287/orsc.2015.0978

Boyd, D. M. y Ellison, N. B. (2007). Social network sites: definition, history, and scholarship. Journal of Computer Mediated Communication, 13(1), 210-230. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x

Bridgstock, R. (2009). The graduate attributes we’ve overlooked: Enhancing graduate employability through career management skills. Higher Education Research & Development, 28(1), 31-44. https://doi.org/10.1080/07294360802444347

Cole, D. y Tibby, M. (2013). Defining and developing your approach to employability. A framework for higher education institutions. The Higher Education Academy.

Díaz-Sarmiento, C., López-Lambraño, M. y Roncallo, L. (2017). Entendiendo las generaciones: una revisión del concepto, clasificación y características distintivas de los baby boomers, X y millennials. Revista Clío-América, 22, 188-204. http://doi.org/10.21676/23897848.2440

Dillahunt, T. R., Israni, A., Jiahong, A., Cai, M. y Chiao-Yin, J. (2021). Examining the use of online platforms for employment: A survey of U.S. job seekers. Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. https://doi.org/10.1145/3411764.3445350

Eurostat (2019). People who used the Internet for job search or sending an application. https://bit.ly/49zggQD

Evans, J. R. y Mathur, A. (2018). The value of online surveys: A look back and a look ahead. Internet Research, 15(2), 195-219. https://doi.org/10.1108/IntR-03-2018-0089

Fernández-Izquierdo, A., Pastor, M. C. y Cifre, E. (2018). Estrategias de búsqueda de empleo en jóvenes: ¿existe diferencias de género?. Ágora de Salut, 5, 187-191. http://dx.doi.org/10.6035/AgoraSalut.2018.5.20

Fernández-Sánchez, J. A., De Juana, S., Manresa, E., Sabater, V. y Valdés, J. (2014). Métodos para la búsqueda de empleo. Universidad de Alicante.

Fugate, M., Kinicki, A. J. y Ashforth, B. E. (2004). Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications. Journal of Vocational Behavior, 65(1), 14-38. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2003.10.005

Garg, R. y Telang, R. (2018). To be or not to be linked: online social networks and job search by unemployed workforce. Management Science, 64(8), 3469-3470. https://doi.org/10.1287/mnsc.2017.2784

Gasparėnienė, L., Matulienė, S. y Žemaitis, E. (2021). Opportunities of job search through social media platforms and its development in Lithuania. Business: Theory and Practice, 22(2), 330-339. https://doi.org/10.3846/btp.2021.11055

Gobierno de España (2023). Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Componente 19: Plan Nacional de Capacidades Digitales. Unión Europea. NextGenerationUE. https://bit.ly/3W7mBhG

González-de-Molina, I. (2019). Más de 628.000 personas hallan un trabajo por alguna página web o app. La Razón. https://bit.ly/46eGV28

Harvey, L. (2001). Defining and measuring employability. Quality in Higher Education, 7(2), 97-109. https://doi.org/10.1080/1353832012005999

Hillage, J. y Pollard, E. (1998). Employability: Developing a framework for policy analysis. Research Brief, 85. Department for Education and Employment. https://bit.ly/47uXbgz

INE [Instituto Nacional de Estadística] (2024). Población que usa Internet (en los últimos tres meses). https://bit.ly/3vRUY1J

Infoempleo (2019). Talento conectado. Nuevas realidades en el mercado del trabajo. Infoempleo y EY Building a better working world. https://bit.ly/47xIidr

Infojobs (2022). Casi 6 de cada 10 empresas consultan las redes sociales de una persona antes de contratarla. Infojobs. https://bit.ly/3ugJ7cb

Karácsony, P., Izsák, T. y Vasa, L. (2020). Attitudes of Z generations to job searching through social media. Economics and Sociology, 13(4). https://doi.org/10.14254/2071-789X.2020/13-4/14

Kuhn, P. y Skuterud, M. (2004). Internet job search and unemployment durations. American Economic Review, 94(1), 218-232. https://doi.org/10.1257/000282804322970779

McQuaid, R. W. y Lindsay, C. D. (2005). The concept of employability. Urban Studies, 42(2), 197-219. https://doi.org/10.1080/0042098042000316100

Michavila, F., Martínez, J. M., Martín-González, M., García-Peñalvo, F. J. y Cruz, J. (2016). Barómetro de empleabilidad y empleo de los universitarios en España, 2015. Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios. https://bit.ly/47H3ZYK

Mowbray, J. y Hall, H. (2020). Networking as an information behaviour during job search: A study of active jobseekers in the Scottish youth labour market. Journal of Documentation, 76(2), 424-439. https://doi.org/10.1108/JD-05-2019-0086

Obukhova, E. (2012). Motivation versus relevance: Using strong ties to find a job in urban China. Social Science Research, 41(3), 570-580. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2011.12.010

Oncina, L. y Pérez-García, Á. (2020). Patrones de búsqueda de empleo en Internet. Diagnóstico y retos de las personas en desempleo. Fundación Santa María la Real. https://bit.ly/47wUtHC

ONTSI [Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad] (2023). Colección Monográficos España Digital 2023. Competencias digitales. ONTSI (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública). https://bit.ly/3xLoUgs

Pais, I. y Gandini, A. (2015). Looking for a job online: An international survey on social recruiting. Sociologia del Lavoro, 137, 115-129. https://doi.org/10.3280/SL2015-137007

Peeters, E., Nelissen, J., De Cuyper, N., Forrier, A., Verbruggen, M. y De Witte, H. (2019). Employability capital: A conceptual framework tested through expert analysis. Journal of Career Development, 46(2), 79-93. https://doi.org/10.1177/0894845317731865

Pérez, F. y Reig, E. (2020). Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). https://bit.ly/3xM0pjj

Peterson, R. M. y Dover, H. F. (2014). Building student networks with LinkedIn: The potential for connections, internships, and jobs. Marketing Education Review, 24(1), 15-20. https://acortar.link/hTyrxc

Ramirez Jr., A., Sumner, E. M. y Spinda, J. (2017). The relational reconnection function of social network sites. New Media & Society, 19(6), 807-825. https://doi.org/10.1177/1461444815614199

Salamanca, I. y Sagredo, E. (2022). Diversidad generacional y patrón de uso de Tecnologías de Información y Comunicación. RISTI. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 47, 70-86. http://doi.org/10.17013/risti.47.70–86

Salvetti, F., La Rosa, M. y Bertagni, B. (2015). Employability. Knowledge, skills and abilities for the “glocal” world: Foreword. Sociologia del Lavoro, 137, 7-13. https://doi.org/10.3280/SL2015-137001

Serrano, L., Soler, Á. y Pascual, F. (2023). La calidad del empleo en España y sus comunidades autónomas. Fundación Ramón Areces. https://bit.ly/3Jqo3UY

Statista (2024). Porcentaje de usuarios de Internet en los últimos tres meses en España en 2023, por comunidad autónoma. https://bit.ly/3U6mvoa

Vasilescu, M. D., Serban, A. C., Dimian, G. C., Aceleanu, M. I. y Picatoste, X. (2020). Digital divide, skills, and perceptions on digitalisation in the European Union. Towards a smart labour market. Plos One. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232032

Wanberg, C. R., Ali, A. A. y Borbala, C. (2020). Job seeking: The process and experience of looking for a job. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 7, 315-337. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012119- 044939

CONTRIBUCIONES DE AUTORES/AS, FINANCIACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

Contribuciones de los/as autores/as:

Conceptualización: Martínez-Nicolás, Manuel; Catalina-García, Beatriz; García-Galera, María del Carmen. Software: No procede. Validación: Martínez-Nicolás, Manuel; Catalina-García, Beatriz; García-Galera, María del Carmen. Análisis formal: Martínez-Nicolás, Manuel; Catalina-García, Beatriz; García-Galera, María del Carmen. Curación de datos: Martínez-Nicolás, Manuel; Catalina-García, Beatriz. Redacción-Preparación del borrador original: Martínez-Nicolás, Manuel; Catalina-García, Beatriz; García-Galera, María del Carmen. Redacción-Revisión y Edición: Martínez-Nicolás, Manuel. Visualización: Martínez-Nicolás, Manuel. Supervisión: Catalina-García, Beatriz. Administración de proyectos: García-Galera, María del Carmen y Martínez-Nicolás, Manuel. Todos los/as autores/as han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito: Martínez-Nicolás, Manuel; Catalina-García, Beatriz; García-Galera, María del Carmen.

Financiación: Este trabajo es resultado de la colaboración entre los proyectos de investigación “Nuevos escenarios de vulnerabilidad digital: alfabetización mediática para una sociedad inclusiva” (PROVULDIG2-CM), financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo (H2019/HUM-5775), y “Empleabilidad y emprendimiento en Comunicación en el contexto digital: demandas del mercado laboral, oferta formativa universitaria y experiencia laboral de los graduados”, financiado por el Plan Estatal de I+D+i del Gobierno de España (PID2019-106299GB-I00) (AEI/10.13039/501100011033).

AUTOR/A/ES/AS:

Manuel Martínez-Nicolás

Universidad Rey Juan Carlos.

Profesor en las universidades Autónoma de Barcelona (1990-1996), Santiago de Compostela (1996-2003) y, desde 2003, de la Universidad Rey Juan Carlos. Es miembro del Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación, y profesor en el Máster en Investigación Aplicada a la Comunicación (URJC). Ha sido director del Grupo de Trabajo en Historia de la Investigación sobre Comunicación de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (2015-2024), e investigador principal en dos proyectos financiados por el Plan Estatal de I+D+i. En los últimos 10 años ha publicado una treintena de trabajos en revistas científicas (Profesional de la Información, Communication & Society, Revista Internacional de Sociología, Política y Sociedad, Empiria, Telos, Revista Latina de Comunicación Social, entre otras), y en libros colectivos.

manuel.martinez.nicolas@urjc.es

Índice H: 21

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-3949-2351

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55135925700

Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?user=7cc-OLIAAAAJ&hl=es

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Martinez_Nicolas

Academia.edu: https://independent.academia.edu/ManuelMartínezNicolás

Beatriz Catalina-García

Universidad Rey Juan Carlos.

Profesora titular del departamento de Periodismo y Comunicación Corporativa en la Universidad Rey Juan Carlos. Doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos (2011), Licenciada en Periodismo por UCM (1989), y Licenciada en Ciencias Políticas por la UNED (2014). Ha participado en diversos proyectos competitivos. Actualmente es miembro investigador del Proyecto Nacional I+D+i “Repertorios y prácticas mediáticas en la adolescencia y la juventud: usos, ciberbienestar y vulnerabilidades digitales en redes sociales” (2023-2027). Sus líneas de investigación están relacionadas con Audiencias, Comunicación digital y Oportunidades y riesgos en Internet. Ha publicado más de 40 artículos científicos en revistas de impacto y más de una docena de capítulos de libro. Tiene reconocidos dos sexenios de investigación.

Índice H: 14

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-0464-3225

Scopus ID: https://acortar.link/fXn32g

Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?user=Guzli5AAAAAJ&hl=es

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Beatriz-Catalina-Garcia

Academia.edu: https://urjc.academia.edu/BGarc%C3%ADa

María del Carmen García-Galera

Universidad Rey Juan Carlos.

Catedrática de Periodismo (2023) de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. Investigadora principal del grupo de investigación de alto rendimiento Particypad (2015-). Profesora de Investigación de audiencias (Periodismo) y Planificación estratégica de las relaciones públicas (Publicidad y Relaciones Públicas). Sus principales líneas de investigación se centran en los desórdenes informativos y la empleabilidad de los egresados en Comunicación. Tres sexenios de investigación y más de 50 publicaciones, tanto en revistas científicas indexadas en JCR como capítulos de libros de amplia difusión en el área de estudio. Directora académica de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la URJC (2021-), donde organiza, entre otros, la Semana de la Ciencia o la Noche Europea de los Investigadores.

Índice H: 21

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0001-6211-2700

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56245822500

Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?user=QrUt7bcAAAAJ&hl=es

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/M-Garcia-Galera/

Academia.edu: https://independent.academia.edu/CarmenGarcíaGalera