Revista Latina de Comunicación Social. ISSN 1138-5820

Correlación entre el consumo de medios asociado a las fake news y mindset: un estudio desde la óptica de la ecología de medios

Correlation between media consumption associated with fake news and mindset: a study from a media ecology perspective

Felipe Anderson Rios Incio

Universidad César Vallejo. Perú.

![]()

Ángel Emiro Paéz Moreno

Universidad de Boyacá. Colombia.

![]()

Milagros Thalía Leiva Marín

Universidad César Vallejo. Perú.

Francisco Javier Barquero Cornelio

Universidad César Vallejo. Perú.

Luis Ernesto Paz Enrique

Universidad Nacional Autónoma de México. México.

luisernestopazenrique@gmail.com

![]()

El artículo es resultado del proyecto de investigación aprobado con Fondo de Apoyo a la Investigación 2023 de la Universidad César Vallejo. RESOLUCIÓN DE VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN N°173-2023-VI-UCV.

Cómo citar este artículo / Referencia normalizada:

Ríos Incio, Felipe Anderson; Páez Moreno, Ángel Emiro; Leiva Marín, Milagros Thalía; Barquero Cornelio, Francisco Javier y Paz Enrique, Luis Ernesto (2025). Correlación entre el consumo de medios asociado a las fake news y mindset: un estudio desde la óptica de la ecología de los medios [Correlation between media consumption associated with fake news and mindset: a study from a media ecology perspective]. Revista Latina de Comunicación Social, 83, 1-19. https://doi.org/10.4185/RLCS-2025-2391

Fecha de Recepción: 23/07/2024

Fecha de Aceptación: 26/11/2024

Fecha de Publicación: 31/03/2025

![]()

RESUMEN

Introducción: Este estudio exploró la relación entre el consumo de medios asociado a noticias falsas y la mentalidad de los ciudadanos de Perú desde la perspectiva de la ecología de los medios. Metodología: La investigación es cuantitativa y correlacional. Se encuestó a una muestra de 937 ciudadanos, de 19 a 59 años, de los 25 departamentos del país. Los datos se analizaron utilizando SPSS y el coeficiente de correlación de Pearson. Resultados: Se encontró una correlación positiva entre el consumo asociado a fake news y el mindset. Esta relación sugiere que las características de las noticias falsas (surrealismo, exageración, impacto, emotividad, persuasión) se asocian a las personas que consideran su inteligencia como maleable. Los resultados también indican una desconfianza generalizada hacia las redes sociales y su asociación con las fake news. Discusión: La relación entre el consumo de fake news y el mindset señala la necesidad de generar espacios para el uso social responsable de las TIC y contrarrestar la desinformación. Los peruanos entrevistados están conscientes de los peligros que acechan en el ecosistema de medios. Conclusiones: Los peruanos, según los resultados del estudio, viven como si fuesen peces en el agua en el ecosistema de medios, siendo conscientes de los peligros que les acechan debido a la desinformación y las noticias falsas.

Palabras clave: ecología de medios; bulos; consumo de medios; noticias falsas; mentalidad.

ABSTRACT

Introduction: This study explored the relationship between media consumption associated with fake news and the mindset of citizens in Peru from the perspective of media ecology. Methodology: The research is qualitative and correlational. A sample of 937 citizens, aged 19 to 59 years, from the 25 departments of the country were surveyed. Data were analyzed using SPSS and Pearson's correlation coefficient. Results: A positive correlation was found between consumption associated with fake news and mindset. This relationship suggests that the characteristics of fake news (surrealism, exaggeration, impact, emotionality, persuasiveness) are associated with people who consider their intelligence as malleable. The results also indicate a generalized distrust of social networks and their association with fake news. Discussion: The relationship between fake news consumption and mindset points to the need to generate spaces for the responsible social use of ICTs and counteract disinformation. Peruvians interviewed are aware of the dangers lurking in the media ecosystem. Conclusions: Peruvians, according to the results of the study, live as if they were fish in water in the media ecosystem, being aware of the dangers lurking due to disinformation and fake news.

Keywords: media ecology; hoaxes; Media consumption; fake news; mindset.

1. INTRODUCCIÓN

En un mundo inundado por la información digital, el fenómeno de la viralización de bulos o noticias falsas se ha convertido en una preocupación creciente. Desde las acaloradas discusiones electorales hasta la confusión generalizada durante la pandemia de la COVID-19, la difusión de información errónea ha agitado los cimientos de la sociedad latinoamericana. De acuerdo con Diazgranados (2020), un impactante 79% de los peruanos y más de la mitad de los latinoamericanos en general, enfrentan dificultades para distinguir entre noticias falsas y verdaderas. A pesar de los esfuerzos en curso para combatir las fake news, el desafío persiste, y es evidente que se necesita una solución multidisciplinaria (Blázquez-Ochando, 2019).

En este contexto, conceptos como fake news y posverdad desempeñan un papel crucial para comprender la dinámica de la desinformación. Las fake news se definen como información falsa intencionadamente diseñada para engañar y moldear la opinión pública, aprovechando características como el impacto emocional y la persuasión (Blázquez-Ochando, 2018). Por su parte, la posverdad se caracteriza por priorizar emociones y creencias personales sobre hechos objetivos, creando un entorno propicio para la propagación de bulos (Avaro, 2021). Desde la perspectiva de la ecología de los medios, estos elementos interactúan en un entorno ultramediado donde los dispositivos y plataformas digitales no solo conectan usuarios, sino que moldean activamente su percepción y comportamiento (López-Paredes y Carrillo-Andrade, 2024).

1.1. Una mirada desde la ecología de los medios

Ante el problema de la desinformación, se ha adoptado un enfoque centrado en la ecología de los medios. Este campo de estudio, complejo y sistémico, no sólo se interesa por el potencial educativo y de desarrollo que presentan las plataformas digitales, sino que también evalúa su papel como canales de difusión de información falsa o bulos. En este marco, el concepto de ultramediación amplía la comprensión de cómo los dispositivos y las plataformas digitales no solo conectan usuarios, sino que moldean activamente sus percepciones y comportamientos en redes altamente interactivas (López-Paredes y Carrillo-Andrade, 2024). La sociedad ultramediada se caracteriza por el entrelazamiento de estas conexiones en estructuras reticulares que refuerzan el flujo de desinformación, como las fake news, a través de cámaras de eco y burbujas de filtros (Rodríguez, 2017, citado en López-Paredes y Carrillo-Andrade, 2024). La ecología de los medios se enfoca en comprender cómo los diversos medios de comunicación influyen en la percepción y la cognición humana. De acuerdo con Islas (2015), este enfoque trasciende la visión convencional, considerándose una disciplina meta-analítica que examina cómo las tecnologías y los medios de comunicación han incitado cambios significativos en las sociedades a lo largo de la historia.

En su esencia, la ecología de los medios se adentra en un análisis holístico y dinámico de la interacción entre la tecnología, los contenidos mediáticos y la audiencia. Este enfoque reconoce que los medios no son simples transmisores de información, sino que configuran el entorno en el que las personas se desenvuelven. A esta perspectiva se suma la teoría de las ultramediaciones, que propone que las redes digitales no solo transmiten información, sino que también estructuran el flujo de significados, reconfigurando la percepción y la cognición humanas (López-Paredes y Carrillo-Andrade, 2024). Este enfoque es clave para entender cómo las fake news se diseminan en una sociedad ultramediada, donde los usuarios actúan como nodos conectados en redes interactivas y reticulares (Goyal, 2007).

Asimismo, Scolari (2012) sostiene que es esencial analizar la hibridación de los medios para entender el surgimiento de nuevos canales que combinan diferentes dispositivos, lenguajes y funciones. Similarmente, McLuhan (1977) argumentó que el medio en sí es un entorno, un lugar en el que las personas se desenvuelven y que nutre las tecnologías que moldean nuestros sistemas cognitivos y perceptivos. De acuerdo con McLuhan (1977), la ecología de los medios implica organizar diferentes medios de tal manera que se apoyen entre sí en lugar de anularse mutuamente. Por ejemplo, la radio puede contribuir más a la alfabetización que la televisión, pero esta última puede ser una herramienta valiosa para aprender idiomas. En este estudio, uno de los primeros pasos es identificar los medios que los peruanos usan y en cuáles confían más, así como determinar cómo la elección de un medio en particular puede influir en la mentalidad o "mindset" al recibir bulos.

Desde la perspectiva de Colombo (2022), la creciente tendencia hacia la conciencia ecológica, impulsada por factores geopolíticos y la pandemia de Covid-19, plantea cuestiones teóricas en la autogestión de la comunicación. El autor propone un cuestionamiento sobre cómo definir una buena comunicación, su importancia y la necesidad de evitar conflictos en las discusiones en línea. Esta visión se basa en la premisa de que nuestra forma única de comunicarnos es lo que nos define como especie humana.

Entonces, el estudio de la ecología de los medios proporciona un enfoque crucial para comprender la desinformación y su impacto en la cognición humana. La hibridación de medios y su efecto en la diseminación de fake news se han convertido en un fenómeno esencial para analizar. Por lo que, ante lo expuesto se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre el consumo de medios asociado a las fake news y el mindset en los ciudadanos de 19 a 59 años de Perú desde la perspectiva de la ecología de los medios? Como hipótesis de investigación se ha planteado que existe relación entre ambas variables.

1.2. Consumo de medios y bulos

En investigaciones como las de Tóth et al. (2023), Näsi et al. (2021), Rapada et al. (2021), Levy (2021), Barrios-Rubio (2022), Hwang et al. (2021), Pérez-Escoda et al. (2021), Talabi et al. (2022), Kim et al. (2021), Tejedor et al. (2021) y Baptista y Gradim (2020), se ha encontrado diversas explicaciones sobre el consumo de medios y de bulos, a partir de fenómenos como la preferencia política, el nivel educativo y el uso de redes sociales en dispositivos móviles.

En primer lugar, se reconoce una conexión entre las fuentes de noticias que las personas eligen y sus inclinaciones políticas e ideológicas, tal como sugiere la investigación de Tóth et al. (2022). Este estudio indica que el contacto con fuentes de noticias que desafían nuestras actitudes puede fortalecer estas actitudes y aumentar la polarización. Näsi et al. (2021) abordan el temor a la violencia pública, revelando una correlación con el uso de diversos medios de comunicación. A medida que el consumo de medios sociales e información se intensifica, la preocupación por la violencia en las calles parece incrementarse, especialmente entre aquellos con educación secundaria o superior.

Diversas investigaciones destacan el rol de las redes sociales. Rapada et al. (2021) sugieren que los medios sociales pueden influir en el comportamiento de los consumidores si la información proviene de fuentes verificadas. Levy (2021) profundiza en este tema, demostrando cómo los algoritmos de las redes sociales pueden limitar la exposición a noticias contradictorias y potencialmente aumentar la polarización. Barrios-Rubio (2022) discute una mediamorfosis de los medios analógicos que los integra en una cultura de consumo 360, mientras que Hwang et al. (2021) encuentran una correlación positiva entre la adopción de las redes sociales en smartphones y la gratificación del consumidor.

Pérez-Escoda et al. (2021) examinan la generación Z y su relación con los medios, las redes sociales y las noticias falsas. A pesar de que reconocen las redes sociales como una fuente propensa a la desinformación, siguen siendo la principal fuente de consumo de noticias para esta generación. Talabi et al. (2022) aportan a esta conversación con un estudio sobre el impacto de las noticias falsas en la percepción de la vacuna COVID-19. Tejedor et al. (2021) y Trnini´c et al. (2022) añaden a la discusión explorando la percepción de las noticias falsas entre estudiantes y diferentes generaciones, respectivamente. Ambos estudios indican una fuerte asociación entre las noticias falsas y la política.

Por último, la investigación de Baptista y Gradim (2020) sugiere que ciertos grupos demográficos, incluyendo los conservadores, las personas mayores y las personas menos educadas, son más propensos a creer y difundir noticias falsas. Sin embargo, Kim et al. (2021) ofrecen una visión esperanzadora, proponiendo soluciones como la alfabetización en medios digitales y la creación de modelos computacionales para combatir la desinformación. Este análisis de diversas investigaciones revela una imagen compleja y matizada del consumo de medios y bulos. Cada estudio contribuye con un pedazo del rompecabezas, ilustrando la forma en que los medios digitales y las redes sociales han alterado la forma en que las personas consumen información y, a veces, se dejan llevar por la desinformación. Aunque ciertos grupos demográficos pueden ser más propensos a creer y difundir noticias falsas, la alfabetización en medios digitales, junto con tecnologías y estrategias innovadoras, proporciona un rayo de esperanza para combatir este problema.

1.3. Mindset

Las investigaciones recientes en ciencias sociales han explorado cómo factores como la inteligencia, la educación, y el estilo de pensamiento pueden influir en la forma en que los individuos interpretan y responden a los mensajes de los medios de comunicación. Sin embargo, en lugar de centrarse en las características individuales, los estudios citados se enfocan en cómo se pueden utilizar los estilos de pensamiento para educar y empoderar a diversas poblaciones. A través de los hallazgos de Balthip et al. (2022), Bailey et al. (2022), Brandisauskiene et al. (2021), Haukås y Mercer (2021), Meierdirk y Fleischer (2022), Sun et al. (2021), Martini et al. (2022) y Huang y Xie (2021), se adentró al fenómeno.

Balthip et al. (2022) analizan cómo los adolescentes tailandeses cultivan una mentalidad de gratitud, un aspecto que es esencial para la promoción de su salud y bienestar, afirmando que cultivar la mentalidad de gratitud está asociada a varios factores, en particular, la cultura y la religión.

Bailey et al. (2022), por su parte, destacan cómo los educadores adoptaron una mentalidad adaptativa en respuesta a la pandemia de COVID-19, cambiando la narrativa del miedo al empoderamiento.

Además, Brandisauskiene et al. (2021) resaltan correlaciones positivas entre el apoyo del profesor, la mentalidad de crecimiento y el rendimiento de los alumnos, mientras que Haukås y Mercer (2021) destacan el papel de las creencias de los profesores en su disposición para el desarrollo profesional. Ambos autores abordan la importancia de una mentalidad de crecimiento en el ámbito educativo. Meierdirk y Fleischer (2022) exploran la correlación entre la mentalidad de crecimiento, la resiliencia y el rendimiento de los estudiantes de magisterio, encontrando que los estudiantes de magisterio que obtuvieron una calificación "satisfactoria" eran más propensos a tener una mentalidad de resiliencia, que los que obtuvieron una calificación "buena". Por otro lado, Sun et al. (2021) se centran en las diferencias culturales en la mentalidad y su influencia en la percepción de la inteligencia y el rendimiento académico, demostrando la existencia de diferencias transculturales sistemáticas en la mentalidad de inteligencia no se asocian con la motivación o el éxito académico de la misma manera en todas las culturas.

Martini et al. (2022) investigan cómo la mentalidad conspirativa puede conducir a la desinformación y la sobreestimación de ciertos temas, como la inmigración. Finalmente, Huang y Xie (2021) exploran los correlatos sociodemográficos de la mentalidad en China, destacando su relación con la educación, la ocupación, los eventos de vida y el bienestar general. Los estudios revisados subrayan la importancia y la influencia de la mentalidad en diversas áreas de la vida, desde la educación hasta la percepción y el tratamiento de la información. En la era de la desinformación, entender y moldear la mentalidad puede ser una herramienta valiosa para promover la resiliencia, el crecimiento y el bienestar.

Esta comprensión se extiende más allá del ámbito individual, incidiendo en la esfera social y política. La capacidad de discernir información veraz de la falsa, y la resistencia a las influencias manipuladoras, se tornan fundamentales en una sociedad cada vez más interconectada y digitalizada. Estos hallazgos abren nuevas vías para la implementación de programas educativos y campañas de concienciación que enfaticen la importancia de desarrollar una mentalidad crítica y reflexiva, especialmente en entornos donde la información puede ser fácilmente distorsionada o malinterpretada. La promoción de estas habilidades no solo beneficia a los individuos en su vida cotidiana, sino que también contribuye al fortalecimiento de la estructura democrática y el tejido social, al fomentar ciudadanos más informados, críticos y responsables.

2. OBJETIVOS

Como objetivo general se busca determinar la relación entre el consumo de medios asociado a las fake news y el mindset en los ciudadanos de 19 a 59 años de Perú desde la perspectiva de la ecología de los medios. Como objetivos específicos se pretende medir la frecuencia de uso y confianza en los medios de comunicación, identificar los medios que se asocian a fake news, medir el grado de relación entre consumo de medios y las dimensiones del mindset y medir el grado de relación entre asociación de fake news y las dimensiones del mindset.

3. METODOLOGÍA

La investigación es de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y de alcance correlacional. Para recolectar información se utilizó como instrumento un cuestionario validado (contenido, constructo y criterio) por Burgoyne y Macnamara (2021) y Pérez-Escoda et al. (2021). Asimismo, el instrumento obtuvo mediante la aplicación de una prueba piloto un coeficiente de Alfa de Cronbach de α: .98, lo que indica que el instrumento es confiable para su aplicación en los ciudadanos peruanos.

La población estuvo constituida por los 15.742.782 ciudadanos de 19 a 59 años de los 25 departamentos del Perú, donde, el 51% de los participantes fueron mujeres y el 49% hombres (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2017). Para calcular el tamaño de la muestra probabilística y representativa a la población, se utilizó la fórmula para poblaciones con un universo finito. Considerando un margen de error e:3.2, nivel de confianza z:95% se obtuvo una muestra de 937 ciudadanos. De los cuales 456 fueron hombres y 482 fueron mujeres, estratificados por departamentos para garantizar una representación equitativa de todos los departamentos del país.

El instrumento que mide la variable de consumo de medios asociado a las fake news, se desagrega en dos dimensiones: consumo de medios y asociación de fake news. Asimismo, se mide la variable mindset con dos dimensiones: mindset assessment profile y measure of mindset. Los participantes en la investigación respondieron 4 ítems demográficos, 33 ítems para consumo de medios asociado a las fake news y 16 ítems para mindset.

El instrumento se diseñó mediante un cuestionario en Google Forms y recogió el consentimiento de cada ciudadano antes de realizar libremente la encuesta desde el 1 de mayo y el 23 de junio de 2023. Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 26. La escala de medición utilizada fue la escala de Likert. Los valores de 1. Nunca, 2. Poco 3. Ocasionalmente, 4. Con frecuencia 5. Siempre. Mediante la prueba de Kolmogórov-Smirnov se comprobó la existencia de la normalidad de los datos en ambas variables, los valores p superaron el umbral de significancia de 0.05, lo que sugeriría una distribución normal. Sin embargo, dada la amplia muestra de 937 participantes, es importante reconocer que la prueba de Kolmogórov-Smirnov puede ser sensible a pequeñas desviaciones de la normalidad que son prácticamente irrelevantes. Finalmente, para comprobar las hipótesis de investigación se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson (Hernández Lalinde, 2018).

4. RESULTADOS

4.1. Resultados descriptivos

Figura 1. Frecuencia de uso de medios.

Fuente: Elaboración propia.

En el Figura 1 podemos observar cómo el 77,1% usa siempre o con frecuencia las redes sociales al momento de consumir información, frente a un 80% que manifiesta usar la radio tradicional (nunca, poco u ocasionalmente).

Figura 2. Confianza en los medios.

Fuente: Elaboración propia.

Según lo presentado en el Figura 2, un 72,6% y un 70,3% confían en bajo grado (nunca, poco u ocasionalmente) en las redes sociales y la prensa digital respectivamente. En contraste, un 43,1% confía en la radio (siempre o con frecuencia) y un 45,3% confía en la televisión tradicional.

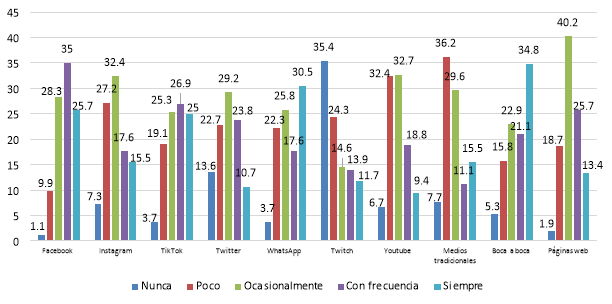

Figura 3. Frecuencia de uso de redes.

Fuente: Elaboración propia.

En el Figura 3, se presenta a WhatsApp con un 82,9% de ciudadanos que lo usa siempre o con frecuencia. Le siguen Facebook (63,5%), Instagram (62,8%), YouTube (65,6%) y TikTok (36,6%) que son utilizadas siempre o con frecuencia.

Figura 4. Medio que asocia a las Fake News.

Fuente: Elaboración propia.

En el Figura 4, un 62,75% de ciudadanos asocia a las fake news con Facebook. 55,9% con el boca a boca, 51,9% con TikTok y un 48,1% con WhatsApp (siempre o con frecuencia). Por otro un 73,5% asocie en menor medida (nunca, poco u ocasionalmente) a los medios tradicionales.

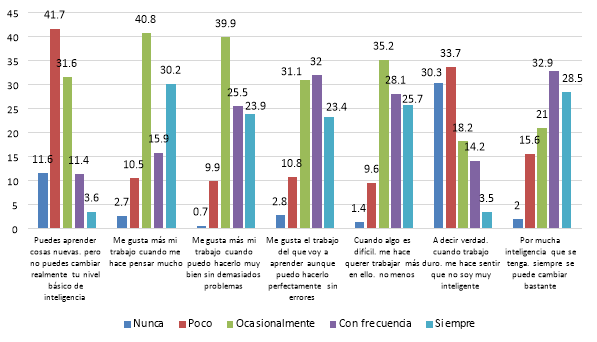

Figura 5. Evaluación de la mentalidad (mindset assessment profile).

Fuente: Elaboración propia.

El Figura 5, que evalúa el mindset assessment profile, muestra una tendencia en los encuestados a creer que la inteligencia puede ser modificada (84,9%), y se observa un gusto por el trabajo que implica pensar (54%) y aprender (55,4%). Un 60,1% se siente motivado ante dificultades y un 82,2% no se siente menos inteligente al trabajar duro.

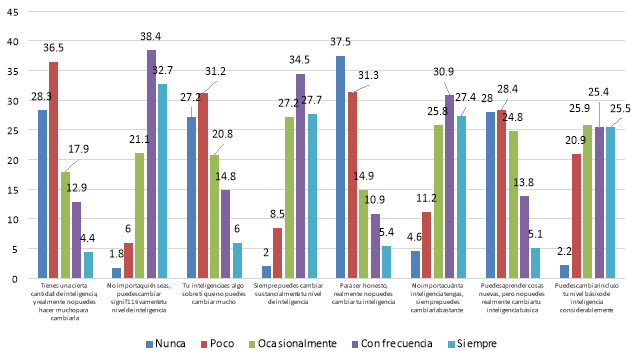

Figura 6. Medida de mentalidad (Measure of mindset).

Fuente: Elaboración propia.

El Figura 6, refleja que la mayoría no ve la inteligencia como algo fijo (82,7%) y cree que se puede cambiar significativamente (71,1%). Hubo división en la creencia de que se puede cambiar considerablemente el nivel básico de inteligencia, con un 49% en desacuerdo y un 50,9% en acuerdo.

4.2. Resultados inferenciales

Figura 7. Correlación entre consumo de medios asociado a las fake news y mindset

Fuente: Elaboración propia.

En el Figura 7 se puede apreciar un valor estadístico de r de Pearson de 0.493, además de una correlación muy significativa entre las variables consumo de medios asociado a las fake news y mindset en 937 ciudadanos de todos los departamentos del Perú. Por lo tanto, se puede afirmar con un 99% de confianza que existe un grado de correlación positiva moderada entre ambas variables, dado que el valor del sig. (bilateral) es menor a lo requerido <.001.

Tabla 1. Correlación entre consumo de medios y mindset assessment profile

|

|

Consumo de medios |

Mindset Assessment Profile |

|||

|

Consumo de medios |

Correlación de Pearson |

1 |

,512** |

||

|

Sig. (bilateral) |

|

<.001 |

|||

|

N |

937 |

937 |

|||

|

Mindset Assesment Profile |

Correlación de Pearson |

,512** |

1 |

||

|

Sig. (bilateral) |

<.001 |

|

|||

|

N |

937 |

937 |

|||

|

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). |

|||||

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 1 se puede apreciar un valor estadístico de r de Pearson de 0.512, además de una correlación muy significativa entre las dimensiones consumo de medios y mindset assessment profile en 937 ciudadanos de todos los departamentos del Perú. Por lo tanto, se puede afirmar con un 99% de confianza que existe un grado de correlación positiva moderada entre ambas dimensiones, dado que el valor del sig. (bilateral) es menor a lo requerido <.001.

Tabla 2. Correlación entre consumo de medios y measure of mindset

|

|

Consumo de medios |

Measure of mindset |

|

|

Consumo de medios |

Correlación de Pearson |

1 |

,269** |

|

Sig. (bilateral) |

|

<.001 |

|

|

N |

937 |

937 |

|

|

Measure of mindset |

Correlación de Pearson |

,269** |

1 |

|

Sig. (bilateral) |

<.001 |

|

|

|

N |

937 |

937 |

|

|

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). |

|||

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 2 se puede apreciar un valor estadístico de r de Pearson de 0.269, además de una correlación muy significativa entre las dimensiones consumo de medios y measure of mindset en 937 ciudadanos de todos los departamentos del Perú. Por lo tanto, se puede afirmar con un 99% de confianza que existe un grado de correlación positiva baja entre ambas variables, dado que el valor del sig. (bilateral) es menor a lo requerido <.001.

Tabla 3. Correlación entre consumo de medios y mindset assessment profile.

|

|

Asociación de Fake news |

Mindset Assessment Profile |

|

|

Asociación de Fake news |

Correlación de Pearson |

1 |

,392** |

|

Sig. (bilateral) |

|

<.001 |

|

|

N |

937 |

937 |

|

|

Mindset Assessment Profile |

Correlación de Pearson |

,392** |

1 |

|

Sig. (bilateral) |

<.001 |

|

|

|

N |

937 |

937 |

|

|

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). |

|||

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 3 se puede apreciar un valor estadístico de r de Pearson de 0.392, además de una correlación muy significativa entre las dimensiones asociación de fake news y mindset assessment profile en 937 ciudadanos de todos los departamentos del Perú. Por lo tanto, se puede afirmar con un 99% de confianza que existe un grado de correlación positiva baja entre ambas dimensiones, dado que el valor del sig. (bilateral) es menor a lo requerido <.001.

Tabla 4. Correlación entre consumo de medios y measure of mindset.

|

|

Asociación de Fake news |

Measure of mindset |

|

|

Fake news |

Correlación de Pearson |

1 |

,208** |

|

Sig. (bilateral) |

|

<.001 |

|

|

N |

937 |

937 |

|

|

Measure of mindset |

Correlación de Pearson |

,208** |

1 |

|

Sig. (bilateral) |

<.001 |

|

|

|

N |

937 |

937 |

|

|

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). |

|||

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 4 se puede apreciar un valor estadístico de r de Pearson de 0.208, además de una correlación muy significativa entre las dimensiones asociación de fake news y measure of mindset en 937 ciudadanos de todos los departamentos del Perú. Por lo tanto, se puede afirmar con un 99% de confianza que existe un grado de correlación positiva baja entre ambas dimensiones, dado que el valor del sig. (bilateral) es menor a lo requerido <.001.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados de la investigación evidencian que las relaciones encontradas varían significativamente según los rangos de edad. Por ejemplo, la correlación entre consumo de noticias falsas y mentalidad crítica es más pronunciada en adultos jóvenes (19 a 35 años), mientras que en los mayores de 50 años dicha correlación se debilita. Este hallazgo, sustentado en la proyección de regresión aplicada, sugiere que los factores generacionales juegan un papel clave en la interpretación y consumo de medios, lo que coincide con investigaciones previas sobre diferencias cognitivas en el procesamiento de la información (Pérez-Escoda et al., 2021). Asimismo, la proyección indica que, bajo escenarios similares, la influencia de las noticias falsas podría intensificarse en poblaciones más jóvenes, dada su mayor exposición y confianza en redes sociales como fuentes principales de información.

Además, estos resultados sugieren que la predisposición de los individuos a creer o descartar información puede estar más influenciada por su mentalidad general hacia los medios y la información, más allá de sus convicciones políticas o nivel educativo. Esta revelación subraya la necesidad de abordar la mentalidad de los consumidores de medios como un factor crucial en las estrategias de alfabetización mediática y en los esfuerzos por combatir la desinformación. La investigación también destaca la relevancia de desarrollar programas que fomenten un pensamiento crítico y una actitud analítica hacia los medios de comunicación, que no solo se limiten a los entornos educativos, sino que se extiendan a toda la población. Estos programas deben ser diseñados considerando las características culturales y sociales específicas de la población peruana, para asegurar su efectividad y relevancia. En resumen, este estudio aporta valiosos conocimientos sobre cómo las mentalidades individuales afectan la percepción y el consumo de noticias, lo que puede guiar futuras políticas y prácticas educativas en Perú y en contextos similares.

Por un lado, se observa que existe una congruencia entre los resultados de la investigación y algunos hallazgos previos en la literatura científica. Tal es el caso de la popularidad de las redes sociales como medio de información, algo que ya había sido identificado por Pérez-Escoda et al. (2021) y Hwang et al. (2021). Este último estudio también resalta la relación positiva entre el uso de redes sociales en smartphones y la satisfacción del consumidor, lo que concuerda con el descubrimiento en esta investigación de que la mayoría de los encuestados prefieren las redes sociales como medio de comunicación.

Inspirado por la visión de Islas-Carmona y Arribas Urrutia (2023), sobre el trabajo de McLuhan, este estudio reconoce la importancia de entender cómo los medios, más allá de ser meros canales de transmisión, actúan como entornos que modelan la percepción y el comportamiento de los individuos. En este sentido, el concepto de ultramediación, tal como lo proponen López-Paredes y Carrillo-Andrade (2024), permite ampliar esta visión al integrar la forma en que las redes digitales no solo conectan usuarios, sino también reconfiguran su percepción del entorno y sus interacciones sociales. Estas conexiones reticulares, propias de una sociedad ultramediada, crean patrones de comportamiento que influyen directamente en la forma en que las personas interpretan y responden a las noticias falsas. Este concepto es esencial para comprender la relación entre la mentalidad de los consumidores y su respuesta a las noticias falsas, donde los medios no solo informan, sino también configuran activamente la cognición y las actitudes.

Sin embargo, no todas las observaciones se alinean con los estudios precedentes. En cuanto a las fuentes de confianza para los consumidores de noticias, nuestros resultados difieren ligeramente de lo que otros investigadores habían propuesto. Aunque algunos estudios, como el de Baptista y Gradim (2020), sugieren que ciertos grupos demográficos, incluyendo los menos educados, son más propensos a creer y difundir noticias falsas, nuestros datos no respaldan esta hipótesis. Por el contrario, se constata que, a pesar de que un número significativo de encuestados usa y confía en las redes sociales, no necesariamente las consideran fuentes fiables de información.

Por otro lado, para evitar caer en juicios discriminatorios que asocien el nivel de inteligencia o educativo con la susceptibilidad al consumo y propagación de bulos, la investigación se centró en desacoplar las nociones de inteligencia y educación del consumo y propagación de noticias falsas, eligiendo en su lugar investigar la influencia de la mentalidad o "mindset" de los individuos. Desde la perspectiva de la ultramediación, las redes sociales, al operar como cámaras de eco y burbujas de filtros, refuerzan la exposición selectiva de información alineada con los prejuicios existentes (Rodríguez, 2017, citado en López-Paredes y Carrillo-Andrade, 2024). Este fenómeno, combinado con las características estratégicamente elaboradas de las noticias falsas, incrementa la susceptibilidad de los individuos cuya mentalidad es más reactiva o susceptible al cambio. A través de la utilización del Mindset Assessment, una herramienta diagnóstica validada, se demostró que las mentalidades de las personas pueden, de hecho, ser susceptibles de cambio. Este hallazgo hace eco de la investigación reciente que sugiere que la mentalidad puede ser un factor psicológico crucial, fuertemente asociado con múltiples resultados, como el nivel educativo, las habilidades cognitivas, las actitudes y el bienestar del individuo (Huang y Xie, 2021).

La investigación también se alinea con la narrativa establecida por la literatura científica reciente que pone un énfasis considerable en el papel de la mentalidad en la interpretación y respuesta a los mensajes de los medios de comunicación. Al igual que Balthip et al. (2022), Bailey et al. (2022), Brandisauskiene et al. (2021), Haukås y Mercer (2021), Meierdirk y Fleischer (2022), Sun et al. (2021), Martini et al. (2022) y Huang y Xie (2021), esta investigación reconoce y amplía la influencia de la mentalidad en el consumo y la interpretación de la información.

Sin embargo, este artículo da un paso adicional al explorar la correlación entre la mentalidad y la susceptibilidad a las noticias falsas. Este hallazgo es una actualización a las investigaciones existentes y puede abrir nuevos caminos para el estudio del papel de la mentalidad en la propagación de la desinformación. Las correlaciones positivas encontradas entre el consumo de medios asociado a las noticias falsas y la mentalidad pueden ser un indicativo de cómo el éxito de las noticias falsas puede estar asociado a sus características estratégicamente elaboradas para captar la atención de aquellos con mentalidades más susceptibles a cambiar.

En última instancia, se reafirma la importancia de la mentalidad en cómo los individuos interpretan y responden a la información. Asimismo, añade una nueva capa de complejidad al introducir la idea de que la mentalidad puede jugar un papel crucial en la susceptibilidad a las noticias falsas. Este enfoque resuena con los principios de la ecología de los medios tal como los describen Islas-Carmona y Arribas Urrutia (2023), donde la interacción entre los medios y la mentalidad de los individuos se convierte en un campo de estudio crucial. La comprensión de esta dinámica es fundamental para desarrollar estrategias efectivas de comunicación y educación mediática, dirigidas a mejorar la capacidad de los individuos para discernir y cuestionar la información que consumen. Como tal, la investigación actúa tanto como una confirmación de la literatura existente como una expansión y actualización de la misma. En una era plagada de desinformación, comprender y moldear la mentalidad puede ser una herramienta valiosa para fomentar la resiliencia, el crecimiento y, en última instancia, la veracidad de la información que se consume.

Por lo tanto, los hallazgos de esta investigación se alinean con el enfoque de la ecología de los medios, que reconoce el papel esencial que los diferentes medios de comunicación tienen en la formación de la percepción y la cognición (Islas, 2015). En concordancia con este enfoque, se sostiene que cada medio representa un entorno único capaz de moldear la comprensión del mundo. Esta investigación respalda esta perspectiva al evidenciar la correlación entre el consumo de ciertos tipos de medios, específicamente aquellos vinculados a la propagación de noticias falsas, y la mentalidad de los individuos dentro de la población peruana de 19 a 59 años.

Asimismo, dentro del concepto de la hibridación de los medios, propuesto por Scolari (2012), se observa una diversidad de canales, cada uno con distintos dispositivos, lenguajes y funciones. Este artículo concuerda con esa noción, resaltando la influencia que la elección de ciertos medios puede tener en la mentalidad del receptor. Este hallazgo resalta cómo la selección de medios puede tener un impacto significativo en la forma en que las personas interpretan y responden a la información, siendo un componente esencial para la comprensión de la propagación de bulos.

La teoría de la ecología de los medios, tal como se analiza en el trabajo de Islas Carmona y Arribas Urrutia (2023), enfatiza la importancia de considerar cómo los medios digitales crean "ambientes" que afectan no solo lo que vemos y cómo lo vemos, sino también cómo pensamos y cómo respondemos a nuestro entorno. Este enfoque es crucial para comprender cómo el consumo de noticias falsas puede influir en la mentalidad de las personas, llevándolas a interpretar la información de manera diferente en función de su exposición a ciertos tipos de medios.

En línea con la argumentación de McLuhan (1977) de que el medio es un ambiente que da forma a las tecnologías que moldean nuestros sistemas cognitivos y perceptivos, este estudio proporciona evidencia de la fuerte correlación entre la mentalidad de un individuo y su consumo de medios específicos. Especialmente relevante es el descubrimiento de cómo esta correlación puede afectar la susceptibilidad de un individuo a las noticias falsas, expandiendo nuestra comprensión de cómo los medios pueden influir en nuestra percepción y cognición.

Este entendimiento se alinea con la visión de McLuhan, destacada por Islas-Carmona y Arribas Urrutia (2023), sobre la poderosa influencia de los medios en la configuración de nuestras experiencias y percepciones. La capacidad de los medios para modelar nuestra comprensión del mundo y nuestra receptividad a diferentes tipos de información se convierte en un eje central en el estudio de las noticias falsas. Este enfoque nos permite ver más allá del contenido de las noticias falsas y considerar cómo las características inherentes de los medios digitales pueden estar contribuyendo a una mayor susceptibilidad a la desinformación.

Finalmente, alineado también con la visión de McLuhan (1977) de organizar los medios de comunicación para que se apoyen mutuamente en lugar de cancelarse, este artículo sugiere que una comprensión más profunda de la mentalidad puede ser una valiosa adición a la ecología de los medios. Además, al considerar la teoría de la ultramediación, se puede observar que los medios digitales configuran no solo los contenidos que consumimos, sino también las formas en que interpretamos estos contenidos, creando patrones de percepción y reacción que son únicos en una sociedad ultramediada (López-Paredes y Carrillo-Andrade, 2024). Esto refuerza la idea de que abordar el problema de las noticias falsas requiere tanto una alfabetización mediática efectiva como una comprensión profunda de las interacciones entre medios y mentalidad. Centrándose no solo en los medios y sus efectos, sino también en cómo la mentalidad de los individuos puede influir en su interpretación y respuesta a la información, este estudio ofrece una visión más completa y matizada de cómo se propaga la desinformación. Este enfoque centrado en la mentalidad puede complementar valiosamente a la ecología de los medios en la búsqueda de comprender y abordar el problema de la propagación de bulos.

6. REFERENCIAS

Avaro, D. (2021). La posverdad. Una guía introductoria. Andamios, 18(46), 117-142. https://doi.org/10.29092/uacm.v18i46.840

Bailey, F., Kavani, A, Johnson, J. D., Eppard, J. y Johnson, H. (2022). Changing the narrative on COVID-19: Shifting mindsets and teaching practices in higher education. Policy Futures in Education, 20(4) 492-508. https://doi.org/10.1177/14782103211055189

Balthip, K., Suwanphahu, B. y McSherry, W. (2022). Achieving Fulfilment in Life: Cultivating the Mindset of Gratitude Among Thai Adolescents. SAGE Open, 12(1), 1-12. https://doi.org/10.1177/21582440211070791

Baptista, J. P. y Gradim, A. (2020). Understanding Fake News Consumption: A Review. Social Sciences, 9(10), 185-195. https://doi.org/10.3390/socsci9100185

Barrios-Rubio, A. (2022). The Colombian Media Industry on the Digital Social Consumption Agenda in Times of COVID-19. Information, 13(1), 1-11. https://doi.org/10.3390/info13010011

Blázquez-Ochando, M. (2019). El problema de las noticias falsas: detección y contramedidas. En G. A. Torres Vargas y M. T. Fernández Bajón (Coords.), Verdad y falsedad de la información (pp. 13-43). UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información.

Brandisauskiene, A., Buksnyte-Marmiene, L., Cesnaviciene, J., Daugirdiene, A., Kemeryte-Ivanauskiene, E. y Nedzinskaite-Maciuniene, R. (2021). Connection between Teacher Support and Student's Achievement: Could Growth Mindset Be the Moderator? Sustainability, 13(24), 136-142. https://doi.org/10.3390/su132413632

Burgoyne, A. P. y Macnamara, B. (2021). Reconsidering the Use of the Mindset Assessment Profile in Educational Contexts. Journal of Intelligence, 9(3), 39-49. https://doi.org/10.3390/jintelligence9030039

Colombo, F. (2022). A media ecology for a platform society. En D. E. Viganò, S. Zamagni y M. Sánchez Sorondo (Eds.), Changing Media in a Changing World (pp. 162-182). The Pontifical Academy of Social Sciences. http://tinyurl.com/ycybnzda

Diazgranados, H. (4 de febrero de 2020). 70% de los latinoamericanos desconoce cómo detectar una fake news. Kaspersky Daily. http://tinyurl.com/36upnp7n

Goyal, S. (2007). Connections: An Introduction to the Economics of Networks. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400829163

Haukås, Å. y Mercer, S. (2021). Exploring pre-service language teachers' mindsets using a sorting activity. Innovation in Language Learning and Teaching, 16(3), 221-233. https://doi.org/10.1080/17501229.2021.1923721

Hernández Lalinde, J. D., Espinosa Castro, F., Rodríguez, J. E., Chacón Rangel, J. G., Toloza Sierra, C. A., Arenas Torrado, M. K., Carrillo Sierra, S. M. y Bermúdez Pirela, V. J. (2018). Sobre el uso adecuado del coeficiente de correlación de Pearson: Definición, propiedades y suposiciones. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, 37(5), 587-595. http://tinyurl.com/yc6nh6nb

Huang, Q. y Xie, Y. (2021). Social-demographic correlates of mindset in China. Chinese Journal of Sociology, 7(4), 497-513. https://doi.org/10.1177/2057150X211041908

Hwang, J., Eves, A. y Stienmetz, J. L. (2021). The Impact of Social Media Use on Consumers' Restaurant Consumption Experiences: A Qualitative Study. Sustainability, 13(12), 65-81. https://doi.org/10.3390/su13126581

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017). Censos Nacionales XII de Población y VII de Vivienda, 22 de octubre del 2017, Perú: Resultados Definitivos. Lima, octubre de 2018. Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1544/

Islas, O. (2015). The media ecology: Complex and systemic meta-discipline. Palabra Clave, 18(4), 1057-1083. https://doi.org/10.5294/pacla.2015.18.4.5

Islas-Carmona, O. y Arribas Urrutia, A. (2023). Cuando el espejo retrovisor te lleva al futuro. Una revisión histórica sobre McLuhan y la Ecología de los Medios. Revista De Comunicación, 22(2), 261-270. https://doi.org/10.26441/RC22.2-2023-3240

Kim, B., Xiong, A., Lee D. y Han, K. (2021). A systematic review on fake news research through the lens of news creation and consumption: Research efforts, challenges, and future directions. PLoS ONE, 16(12), e0260080. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260080

Levy, R. (2021). Social Media, News Consumption, and Polarization: Evidence from a Field Experiment. American Economic Review, 111(3), 831-870. https://doi.org/10.1257/aer.20191777

López-Paredes, M. y Carrillo-Andrade, A. (2024). Cartografía de consumo de medios en Ecuador: de las mediaciones e hipermediaciones a una sociedad ultramediada. Palabra Clave, 27(1), e2712. https://doi.org/10.5294/pacla.2024.27.1.2

Martini, S., Guidi, M., Olmastroni, F., Basile, L., Borri, R. y Isernia, P. (2022). Paranoid styles and innumeracy: Implications of a conspiracy mindset on Europeans' misperceptions about immigrants. Italian Political Science Review/Rivista Italiana Di Scienza Politica, 52(1), 66-82. https://doi.org/10.1017/ipo.2021.26

Mcluhan, M. (1977). La comprensión de los medios como extensiones del hombre. Diana.

Meierdirk, C. y Fleischer, S. (2022). Exploring the mindset and resilience of student teachers. Teacher Development, 26(2), 263-278. https://doi.org/10.1080/13664530.2022.2048687

Näsi, M., Tanskanen, M., Kivivuori, J., Haara, P. y Reunanen, E. (2021). Crime News Consumption and Fear of Violence: The Role of Traditional Media, Social Media, and Alternative Information Sources. Crime & Delinquency, 67(4), 574-600. https://doi.org/10.1177/0011128720922539

Pérez-Escoda, A., Barón-Dulce, G. y Rubio-Romero, J. (2021). Mapeo del consumo de medios en los jóvenes: redes sociales, 'fakes news' y confianza en tiempos de pandemia. index.Comunicación, 11(2), 187-208. https://doi.org/10.33732/ixc/11/02Mapeod

Rapada, M. Z., Yu, D. E., Yu, K. D. (2021). Do Social Media Posts Influence Consumption Behavior towards Plastic Pollution? Sustainability, 13(22), 123-134. https://doi.org/10.3390/su132212334

Scolari, C. A. (2012). Media Ecology: Exploring the Metaphor to Expand the Theory. Communication Theory, 22(2), 204-225. https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2012.01404.x

Sun, X., Nancekivell, S., Gelman, S. A. y Shah, P. (2021). Growth mindset and academic outcomes: a comparison of US and Chinese students. npj Science of Learning, 6(21). https://doi.org/10.1038/s41539-021-00100-z

Talabi, F. O., Ugbor, I. P, Talabi, M. J., Ugwuoke, J. C., Oloyede, D., Aiyesimoju, A. B. e Ikechukwu-Ilomuanya, A. B. (2022). Effect of a social media-based counselling intervention in countering fake news on COVID-19 vaccine in Nigeria. Health Promotion International, 37(2). https://doi.org/10.1093/heapro/daab140

Tejedor, S., Portalés-Oliva, M., Carniel-Bugs, R. y Cervi, L. (2021). Journalism Students and Information Consumption in the Era of Fake News. Media and Communication, 9(1), 338-350. https://doi.org/10.17645/mac.v9i1.3516

Tóth, F., Mihelj, S., Štětka, V. y Kondor, K. (2023). A Media Repertoires Approach to Selective Exposure: News Consumption and Political Polarization in Eastern Europe. The International Journal of Press/Politics, 28(4), 884-908. https://doi.org/10.1177/19401612211072552

CONTRIBUCIONES DE AUTORES/AS, FINANCIACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

Contribuciones de los autores:

Conceptualización: Rios Incio, Felipe Anderson. Software: Paéz Moreno, Ángel Emiro. Validación: Rios Incio, Felipe Anderson. Paéz Moreno, Ángel Emiro. Milagros Thalía, Leiva Marín. Barquero Cornelio, Francisco Javier. Paz Enrique. Análisis formal: Rios Incio, Felipe Anderson. Paéz Moreno, Ángel Emiro. Curación de datos: Rios Incio, Felipe Anderson. Paéz Moreno, Ángel Emiro. Paz Enrique, Luis Ernesto. Redacción-Preparación del borrador original: Rios Incio, Felipe Anderson. Paéz Moreno, Ángel Emiro. Milagros Thalía, Leiva Marín. Barquero Cornelio, Francisco Javier. Paz Enrique, Luis Ernesto. Redacción-Re- visión y Edición: Rios Incio, Felipe Anderson. Paéz Moreno, Ángel Emiro. Todos los autores han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito: Rios Incio, Felipe Anderson. Paéz Moreno, Ángel Emiro. Milagros Thalía, Leiva Marín. Barquero Cornelio, Francisco Javier. Paz Enrique, Luis Ernesto.

Financiación: Esta investigación no tiene financiamiento externo.

Agradecimientos: El artículo es resultado del proyecto de investigación: FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO Y CONFIANZA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: UN ESTUDIO EN EL PERÚ. Aprobado con Fondo de Apoyo a la Investigación 2023 de la Universidad César Vallejo. RESOLUCIÓN DE VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN N°173-2023-VI-UCV.

Conflicto de intereses: No existen.

AUTORES:

Felipe Anderson Rios Incio

Universidad César Vallejo.

Doctor en Comunicación social, Magister en Ciencias de la Comunicación con mención en Gestión Comercial y Comunicaciones de Marketing., Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Docente del programa de estudios de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Cesar Vallejo, con iniciativa propia, responsable y organizado en sus labores. Me desempeño como asesor y jurado de Tesis. Docente investigador calificado por Concytec. Autor del libro “Perú Mediático”.

Índice H: 4

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0001-7049-8869

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57539514800

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=wCHiteIAAAAJ

Universidad de Boyacá.

Autor del libro "Gobierno electrónico de abajo hacia arriba: una propuesta de Venezuela". Con más de 100 productos intelectuales en TIC y gerencia. Es Editor-in-Chief de la Revista Científica Arbitrada InveCom, CEO en Digital Branding Agency y Social Media Manager freelancer. Consultor en comunicación, investigación de mercados y gobierno electrónico. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad del Zulia, Magíster en Ciencias de la Comunicación y Licenciado en Comunicación Social. Fundador de la Cátedra de Tecnología de la Información en universidades venezolanas, profesor en la Universidad de Boyacá y en la Universidad del Zulia. Investigador certificado en Colombia y presidente de la Asociación de Investigadores Venezolanos de la Comunicación.

Índice H: 10

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-0924-3506

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188588484

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=E_B1o30AAAAJ

Universidad César Vallejo.

Magister en relaciones públicas e imagen corporativa. Actualmente me desempeño como docente en las principales escuelas de Ciencias de la Comunicación de la ciudad de Trujillo.

Índice H: 2

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0001-5977-5343

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=swxyzRoAAAAJ

Francisco Javier Barquero Cornelio

Universidad César Vallejo.

Comunicador Social, especializado en Periodismo, Relaciones Públicas y Producción Audiovisual. Maestría en Relaciones Públicas e Imagen Corporativa (UCV Trujillo). Experiencia laboral como Productor Audiovisual en UCV Satelital Trujillo, Productor y Editor Periodístico en Ad Media Producciones para América TV Trujillo, analista de Imagen Institucional Servicio de Gestión Ambiental SEGAT, director de Filial UCV Satelital Chiclayo, director de Filial TV Cosmos en Chiclayo y Chepén. Docente en Pregrado Universidad César Vallejo de Trujillo (Facultad de Ciencias de la Comunicación), Universidad Privada del Norte (Facultad de Ciencias de la Comunicación y Facultad de Negocios), Universidad de San Martín de Porres (Facultad de Ciencias de la Comunicación Turismo y Psicología) y Universidad Señor de Sipán (Facultad de Humanidades).

Índice H: 1

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0001-6214-0381

Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?user=o8C0VZoAAAAJ&hl=es&oi=ao

Luis Ernesto Paz Enrique

Universidad Nacional Autónoma de México.

Licenciado en Ciencias de la Información. Maestro en Docencia para la Educación Media Superior (especialidad Filosofía). Doctor en Ciencias Sociológicas. Ha sido docente en pregrado y posgrado en varios países de América Latina y el Caribe, principalmente Cuba, México y Perú. Cuenta con 147 artículos científicos publicados en revistas arbitradas, 18 capítulos de libros, 10 libros científicos arbitrados por pares académicos. Por su actividad científica recibió el Premio Latinoamericano de Ciencia sobre Acceso Abierto (otorgado por la UNESCO, AmeliCA, Redalyc, CLACSO y la Universidad Autónoma del Estado de México).

luisernestopazenrique@gmail.com

Índice H: 18

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0001-9214-3057

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188869997

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=lx0fKg8AAAAJ